Guten Morgen!

Mehrere Entwicklungen dieser Woche zeigen, wie tiefgreifend sich die strategischen Grundlagen für Künstliche Intelligenz verschieben – ob durch neue Infrastrukturprojekte, energiepolitische Forderungen oder regulatorische Kurskorrekturen. Die Frage, wer morgen über welche Ressourcen verfügt, rückt immer stärker ins Zentrum technologischer Gestaltung.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, bei der Moving Forward Conference am 21. November in Wien den Dialog über verantwortungsvolle und zukunftsfähige KI-Praxis zu vertiefen. Abonnenten unseres Briefings erhalten exklusiv 20% Rabatt – Details dazu finden Sie weiter unten.

Damit das KI-Briefing für Sie maximal nützlich bleibt, freuen wir uns über Ihr Feedback. Teilen Sie uns gerne mit, welche Impulse für Sie am wertvollsten sind – und helfen Sie dabei, unser Briefing in Ihrem Netzwerk bekannt zu machen. Gemeinsam können wir eine Community aufbauen, die voneinander lernt und sich gegenseitig stärkt. Falls Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben, können Sie sich ganz einfach hier anmelden.

Was Sie in diesem Briefing erwartet

News: Deutsche Telekom eröffnet KI-Fabrik mit NVIDIA in München, Trump reserviert Nvidias beste KI-Chips für die USA, EU-Kommission lockert KI-Gesetz auf Druck der Industrie, Huawei treibt Chinas KI-Überwachung auf neue Stufe, Schweiz kehrt in EU-Forschungsprogramme zurück, OpenAI fordert massiven Stromaufbau für KI-Führung & Google startet Project Suncatcher zur KI-Infrastruktur im All

Deep Dive: Europas Innovation wächst im Schatten der US-Giganten durch Tiefe Spezialisierung und Vertrauen

In aller Kürze: OpenAI erhält Zugriff auf AWS-Infrastruktur im Wert von 38 Milliarden Dollar für Training und Inferenz künftiger KI-Modelle, Microsoft investiert über 15 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur in den Emiraten gemeinsam mit G42, Nvidia-Chef warnt vor Chinas KI-Vorsprung und kritisiert westliche Exportpolitik als kontraproduktiv, OpenAI fordert steuerliche Förderung für KI-Rechenzentren im Rahmen des US-Chips-Gesetzes & Perplexity ermöglicht skalierbare Inferenz von Billionenparametermodellen auf AWS durch neue Kernel-Architektur

Videos & Artikel: DRAM-Preise steigen durch KI-Nachfrage auf Rekordniveau mit massiven Lieferengpässen, Common Crawl ermöglicht KI-Zugriff auf Bezahlinhalte trotz Verlagsprotesten, Unternehmen setzen verstärkt auf KI aber scheitern oft an Skalierung und Integration, Überbewertung von KI-Aktien bedroht Milliardenvermögen bei möglichem Markteinbruch & Neuer KI-Forscher Kosmos beschleunigt wissenschaftliche Analyse mit hoher Präzision

Impuls: Machtnetzwerk im Hintergrund der Politik

Umfrage: Wird Künstliche Intelligenz Ihren ursprünglichen Erwartungen bisher gerecht?

Monitoring Europe: Observability neu gedacht im KI-Zeitalter

Praxisbeispiel: Wir kontrollieren nichts, aber wir beeinflussen alles

YouTube: Zwischen Hype und Realität - wie KI unsere Arbeitswelt wirklich verändert

Digitale Souveränität

Deutsche Telekom eröffnet KI-Fabrik mit NVIDIA in München

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Die Deutsche Telekom und NVIDIA bauen in München eine der größten KI-Fabriken Europas. Das Projekt im Wert von rund einer Milliarde Euro soll ab Anfang 2026 betriebsbereit sein und die nationale Rechenkapazität für Künstliche Intelligenz um rund 50 Prozent steigern. Herzstück ist die neue „Industrial AI Cloud“, die Unternehmen aus Industrie, Forschung und Verwaltung ermöglicht, KI-Modelle auf einer souveränen, europäischen Infrastruktur zu entwickeln und zu betreiben. Mit rund 10.000 NVIDIA-Blackwell-GPUs und Unterstützung durch Partner wie SAP entsteht damit ein zentraler Knotenpunkt für Europas industrielle KI-Entwicklung.

Technologische Dimension: Das Rechenzentrum nutzt mehr als 1.000 NVIDIA-DGX B200-Systeme mit einer Gesamtleistung von 0,5 ExaFLOPS und rund 20 Petabyte Speicher. Diese Skalierung soll Deutschland zu einem der leistungsfähigsten KI-Standorte Europas machen und ermöglicht Anwendungen von digitalen Zwillingen über Robotik bis zur Simulation industrieller Prozesse.

Souveräne Cloud-Architektur: Die Telekom stellt Infrastruktur und Sicherheit, SAP liefert die Softwarebasis über den sogenannten „Deutschland-Stack“. Alle Datenverarbeitungsprozesse erfolgen gemäß europäischen Datenschutz- und Compliance-Standards. Damit soll die Abhängigkeit von außereuropäischen Cloud-Anbietern reduziert und die Datensouveränität im industriellen Umfeld gestärkt werden.

Ökonomische Wirkung und Partnernetzwerk: Die KI-Fabrik richtet sich an Mittelstand und Großindustrie gleichermaßen. Zu den ersten Nutzern zählen Firmen wie Agile Robots und Perplexity AI, die Robotik- und Sprachmodelle direkt auf der Plattform trainieren. Durch die enge Verzahnung von Telekom, NVIDIA und SAP entsteht ein Ökosystem, das Forschung, Entwicklung und Produktion digital zusammenführt.

Warum das wichtig ist: Der Aufbau einer KI-Fabrik dieser Größenordnung verschiebt das Kräfteverhältnis im europäischen Infrastrukturwettlauf. München wird zu einem strategischen Knoten für industrielle Wertschöpfung im KI-Zeitalter. Durch die Kombination aus leistungsfähiger Hardware, datenschutzkonformer Cloud-Architektur und starker industrieller Verankerung entsteht eine Infrastruktur, die nicht nur technologisch konkurrenzfähig ist, sondern auch geopolitisch anschlussfähig bleibt. Europa demonstriert damit Handlungsfähigkeit jenseits amerikanischer und chinesischer Plattformdominanz und schafft eine Grundlage, um kritische Industrien künftig auf eigener Rechenleistung und Softwarebasis betreiben zu können.

Anzeige

Mensch-KI-Symbiose: Moving Forward am 21. November in Wien

Quelle: MFC

Zusammenfassung: Die Moving Forward Conference 2025 bringt am 21. November in Wien internationale Experten aus Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Unter dem Titel „AI x Human – The New Era of Synergy“ steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll, nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll gelingen kann. Hochkarätige Keynotes, Panels und praxisnahe Workshops geben einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklungen und konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Besonders im Fokus stehen Themen wie AI-gestützte Geschäftsmodelle, Zukunftskompetenzen und digitale Innovation.

Keynote-Fokus auf verantwortungsvoller Skalierung von KI: Mit Samrah Kazmi, CSIO der New Yorker Innovationsberatung RESRG, und Timo Salm von VMware Tanzu sprechen international renommierte Fachleute darüber, wie Unternehmen KI verantwortungsvoll einsetzen und daraus nachhaltiges Wachstum generieren können.

Exklusive Österreich-Studie zu KI und Wirtschaft: Das IFDD präsentiert auf der Konferenz neue Daten zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akzeptanz von KI in Österreich. Die Studie liefert Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen, die KI strategisch einführen oder skalieren wollen.

Workshops mit konkreten Use Cases und Tools: Masterclasses zeigen, wie Generative-AI-Tools, Prompt Engineering und datenbasierte Entscheidungsmodelle in Bereichen wie Marketing, Operations oder Produktentwicklung gewinnbringend eingesetzt werden können.

Warum das wichtig ist: Die Konferenz bietet Entscheidungsträgern eine Plattform, um über die rein technische Perspektive hinauszudenken. Die Verbindung von KI, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Resilienz wird zunehmend zum Differenzierungsmerkmal. Wer sich frühzeitig mit der praktischen Umsetzung von Mensch-Maschine-Synergien beschäftigt, schafft die Basis für langfristige Innovationsfähigkeit und strategische Handlungsfähigkeit im internationalen Wettbewerb.

Jetzt Tickets sichern: Leser des KI-Briefings erhalten exklusiv 20% Rabatt auf alle Tickets der Moving Forward Conference 2025. Einfach beim Ticketkauf den Code MFCBMIO eingeben – gültig für Einzeltickets und Teampässe. Jetzt Tickets sichern.

US-Politik

Trump reserviert Nvidias beste KI-Chips für die USA

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass Nvidias fortschrittlichste KI-Chips der Blackwell-Serie ausschließlich amerikanischen Unternehmen vorbehalten bleiben sollen. Damit wären nicht nur China, sondern auch enge Verbündete wie europäische Staaten vom Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie ausgeschlossen. Die Entscheidung betrifft einen der zentralen Bausteine moderner KI-Infrastruktur und könnte weitreichende Folgen für globale Innovationsnetzwerke haben. Sie markiert einen klaren Schritt in Richtung technologische Abschottung der USA und unterstreicht die wachsende strategische Bedeutung von Halbleitern im internationalen Machtgefüge.

Neue Stufe amerikanischer Technologieprotektion: Trumps Ankündigung signalisiert eine Abkehr von bisherigen Exportstrategien, die zumindest verbündeten Staaten angepasste Chipversionen erlaubten. Nun sollen die leistungsfähigsten Blackwell-Modelle exklusiv für US-Unternehmen reserviert bleiben – ein Kurswechsel, der auch bestehende Partnerschaften unter Druck setzen dürfte.

Auswirkungen auf internationale KI-Strategien: Für Nvidia entsteht ein Dilemma zwischen geopolitischer Treue und wirtschaftlichen Interessen. Länder wie Südkorea profitieren vorerst von bereits genehmigten Lieferungen, während europäische Konzerne Gefahr laufen, beim Zugang zu Hochleistungsprozessoren abgehängt zu werden – mit Folgen für Forschung, Industrie und Cloud-Infrastruktur.

Veränderung der globalen Innovationsarchitektur: Die Entscheidung verdeutlicht, dass KI-Chips zu einer strategischen Ressource geworden sind, deren Kontrolle über wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und sicherheitspolitischen Einfluss entscheidet. Der Ausschluss anderer Staaten zementiert eine technologische Blockbildung zwischen den USA und dem Rest der Welt.

Warum das wichtig ist: Die Entscheidung, modernste KI-Chips exklusiv in den USA zu halten, verschiebt das globale Machtgefüge in der Halbleitertechnologie zugunsten Washingtons. Europa droht beim Zugang zu zentralen Rechenressourcen dauerhaft ins Hintertreffen zu geraten. Damit wird technologische Autonomie nicht nur zur industriepolitischen Herausforderung, sondern zum sicherheitspolitischen Imperativ. Die strategische Kontrolle über KI-Infrastruktur entscheidet künftig über ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und außenpolitische Handlungsräume. Ohne eigene High-End-Chips und Rechenzentren verliert Europa nicht nur technologisches Terrain, sondern auch geopolitische Souveränität.

EU AI Act

EU-Kommission lockert KI-Gesetz auf Druck der Industrie

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Die EU-Kommission plant eine deutliche Abschwächung und zeitliche Streckung des AI Acts, ihres bislang ambitioniertesten Gesetzes zur Regulierung Künstlicher Intelligenz. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollen durch Sonderregelungen entlastet werden. Der Entwurf sieht vereinfachte Umsetzungsmechanismen und längere Fristen für die Einrichtung nationaler Aufsichtsbehörden vor. Auch Deutschland hatte sich für eine einjährige Fristverlängerung bei Hochrisiko-Systemen starkgemacht. Hintergrund ist die Sorge, dass zu komplexe oder überholte Vorgaben Innovationen behindern und europäische Firmen im globalen Wettbewerb zurückwerfen könnten.

Regulatorische Entlastung für Mittelstand und Behörden: Die Reformpläne sehen unter anderem vor, KMU von zentralen Berichtspflichten teilweise auszunehmen und Aufsichtsbehörden zusätzliche Zeit zur Etablierung zu geben. Damit soll die Umsetzung in der Breite gelingen, ohne die administrative Kapazität der Mitgliedstaaten zu überlasten.

Veränderung des regulatorischen Ansatzes durch Technologiewandel: Mit der Verbreitung von Allzweckmodellen wie GPT-4 geriet der AI Act zunehmend unter Druck, da viele der ursprünglich vorgesehenen Risikoklassifizierungen schwer auf aktuelle Systeme anwendbar sind. Die EU reagiert damit auf anhaltende Kritik an einem zu starren und innovationsfeindlichen Rahmenwerk.

Strategische Kurskorrektur durch politischen Druck: Unternehmen und einzelne Mitgliedstaaten – allen voran Deutschland – hatten auf eine Reform gedrängt. Ein offener Brief im Sommer forderte gar eine zweijährige Verschiebung. Die EU-Kommission folgt nun diesem Ruf und priorisiert Wettbewerbsfähigkeit über rasche Umsetzung.

Warum das wichtig ist: Die Abschwächung des AI Acts offenbart ein strategisches Dilemma europäischer Technologiepolitik. Anstatt einen klaren Ordnungsrahmen für verantwortungsvolle KI-Nutzung durchzusetzen, weicht die EU vor wirtschaftlichem Druck zurück. Das gefährdet nicht nur ihre regulatorische Glaubwürdigkeit, sondern auch die Fähigkeit, im globalen Systemwettbewerb eine eigenständige digitale Ordnung zu etablieren. Ohne konsequente Umsetzung verliert Europa an Steuerungskraft über Schlüsseltechnologien, während andere Machtzentren eigene Standards setzen. Der Rückzug vom ursprünglichen Anspruch untergräbt die geopolitische Handlungsfähigkeit der EU und verstärkt die strukturelle Abhängigkeit von externen Technologiearchitekturen.

KI-Infrastruktur

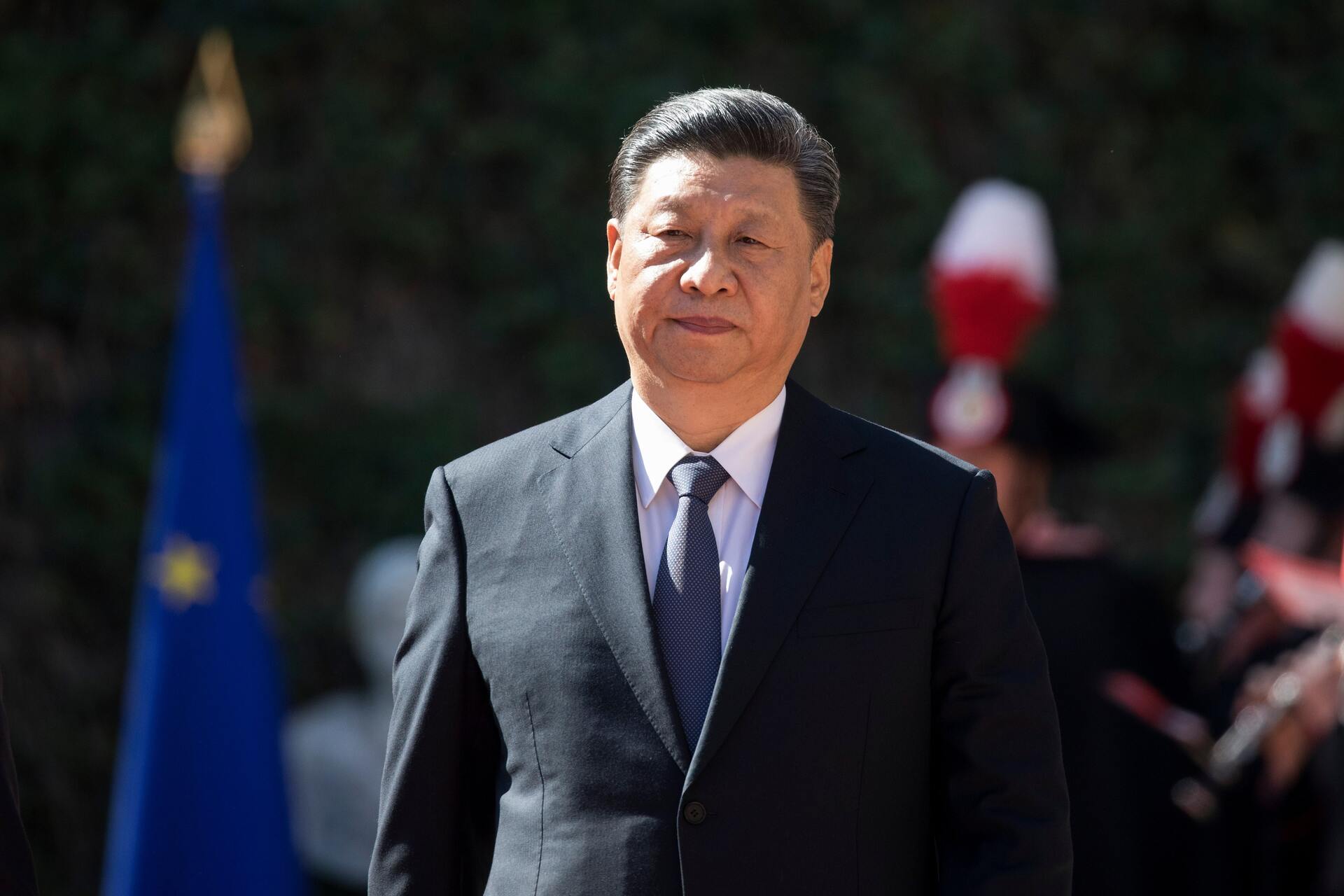

Huawei treibt Chinas KI-Überwachung auf neue Stufe

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: In Peking präsentierten führende Technologieunternehmen wie Huawei, Hikvision und iFlytek auf einer Sicherheitskonferenz neue Anwendungen künstlicher Intelligenz für den staatlichen Überwachungsapparat. Im Mittelpunkt stand Chinas „A.I.+ Action Plan“, der KI als zentralen Bestandteil nationaler Modernisierung und öffentlicher Sicherheit verankert. Gezeigt wurden Systeme zur Spracherkennung in über 200 Dialekten, autonome Polizeiroboter und Analysesoftware, die individuelle Verhaltensmuster aus Datenquellen wie Online-Einkäufen oder Smart-Home-Geräten ableitet. Damit verschmilzt die chinesische Digitalstrategie zunehmend mit sicherheitspolitischen Zielen.

Neue Überwachungsinfrastruktur durch Datenvorteil: Chinesische KI-Firmen profitieren von exklusivem Zugang zu riesigen Datenmengen staatlicher Sicherheitsbehörden, die ihre Modelle beschleunigt trainieren und verfeinern lassen. Diese enge Kooperation schafft technologische Vorsprünge, die westlichen Wettbewerbern ohne ähnliche Datenbasis kaum zugänglich sind.

Eigenständige KI-Ökosysteme trotz US-Sanktionen: Unternehmen wie Huawei und Hikvision, die auf US-Exportlisten stehen, kündigten an, durch heimische Chips und Software-Alternativen vollständige technologische Unabhängigkeit anzustreben. Damit wandelt sich Chinas KI-Industrie zu einem weitgehend autarken Sicherheits-Ökosystem.

Zivilgesellschaft unter permanenter Beobachtung: Neben offiziell betonten Zielen wie Kriminalitätsprävention werden KI-Tools auch genutzt, um Protestverhalten, Migrationsbewegungen und soziale Kontakte in Echtzeit zu analysieren. Der psychologische Effekt ständiger Sichtbarkeit verstärkt die Selbstzensur der Bevölkerung und verfestigt das Vertrauen in technologische Kontrolle.

Warum das wichtig ist: Die enge Verzahnung von KI, Datenzugang und staatlicher Sicherheitsstrategie zeigt, wie technologische Infrastruktur zur Grundlage politischer und wirtschaftlicher Macht wird. Wenn Unternehmen und Regierungen KI zunehmend als strategisches Steuerungsinstrument begreifen, verschiebt sich das Verständnis von Innovation – weg von rein wirtschaftlicher Effizienz hin zu Fragen von Kontrolle, Vertrauen und Legitimation. Entscheidend wird künftig sein, wie Gesellschaften diese Technologien einsetzen, um Sicherheit und Freiheit in Balance zu halten und technologische Unabhängigkeit mit ihren eigenen Werten zu verbinden.

Schweiz

Schweiz kehrt in EU-Forschungsprogramme zurück

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Die Schweiz nimmt ab sofort wieder an den wichtigsten Forschungs- und Innovationsprogrammen der Europäischen Union teil. Mit der Unterzeichnung eines umfassenden Abkommens erhalten Schweizer Forschungseinrichtungen und Unternehmen denselben Zugang wie Organisationen aus EU-Mitgliedstaaten – inklusive Fördergelder, Konsortialführerschaft und Programminstrumente. Die Regelung gilt rückwirkend ab Januar 2025 und umfasst Horizon Europe, Digital Europe sowie Euratom. Auch ein Beitritt zur europäischen Fusionsenergieorganisation Fusion for Energy ist beschlossen. Geplant sind zudem weitere Schritte, etwa die Teilnahme an Erasmus+ und dem Gesundheitsprogramm EU4Health.

Zugang zu zentralen Förderstrukturen: Schweizer Forschungseinrichtungen können nun wieder als Konsortialführer auftreten und direkt EU-Gelder beantragen. Damit wird ihre Wettbewerbsfähigkeit in strategischen Zukunftsfeldern wie KI, Gesundheit, Klima und Energie deutlich gestärkt.

Stärkung des europäischen Innovationsraums: Das Abkommen erlaubt eine tiefere Vernetzung europäischer Forschungsakteure und Infrastrukturen. Der gemeinsame Zugang zu Talenten, industriellen Fähigkeiten und Großprojekten schafft neue Synergien über Landesgrenzen hinweg.

Langfristige Partnerschaft gesichert: Die Rückkehr der Schweiz ist Teil eines umfassenden Kooperationspakets mit der EU. Dieses bildet die Grundlage für eine langfristige Modernisierung der bilateralen Beziehungen und für stabile Rahmenbedingungen in Forschung, Wirtschaft und Bildung.

Warum das wichtig ist: Die Rückkehr der Schweiz in die EU-Forschungsprogramme stärkt Europas Handlungsfähigkeit im globalen Wettbewerb um technologische Souveränität. Strategisch wichtige Innovationsprojekte – etwa in KI, Energie oder Gesundheit – können künftig breiter aufgestellt, schneller skaliert und resilienter umgesetzt werden. Die Schweiz bringt nicht nur Exzellenz, sondern auch zusätzliche Mittel und Netzwerke in den europäischen Forschungsraum ein. Das erhöht die geopolitische Widerstandskraft Europas gegenüber abgeschotteten Wissenschafts- und Technologieräumen wie in China oder den USA – und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents.

Energie

OpenAI fordert massiven Stromaufbau für KI-Führung

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: OpenAI ruft die US-Regierung auf, die Energieerzeugung deutlich auszubauen, um das starke Wachstum von KI zu stützen. In einer Eingabe an das Weiße Haus warnt das Unternehmen, dass die USA derzeit nicht genug Strom bereitstellen, um ihre technologische Führungsrolle zu sichern. Eine interne Analyse zeigt, dass eine Investition von einer Billion Dollar in KI-Infrastruktur das BIP in drei Jahren um über fünf Prozent steigern könnte. Parallel baut OpenAI in mehreren Bundesstaaten sogenannte Stargate-Rechenzentren, die bis 2025 zehn Gigawatt Rechenleistung und Investitionen von 500 Milliarden Dollar schaffen sollen.

Energiebedarf als Wachstumsfaktor: OpenAI sieht Elektrizität nicht nur als Versorgungsgut, sondern als Kernstück der KI-Infrastruktur und forderte, jährlich bis zu 100 Gigawatt neue Kapazität aufzubauen – angesichts Chinas 429 GW Zuwachs in 2024 gegenüber nur 51 GW in den USA.

Arbeitsmarkt- und Infrastrukturherausforderung: Für den Ausbau der Rechenzentren und Energieanlagen rechnet OpenAI mit dem Bedarf von bis zu 20 % der derzeitigen Facharbeiter in Gewerken wie Elektriker, Metall- und Rohrleger über die nächsten fünf Jahre.

Industrie- und Politikagenda: Die Einreichung enthält vier zentrale Forderungen: Stärkung der industriellen Basis, Modernisierung der Energie-Regulierung, Qualifizierung der Arbeitskräfte und staatliche Nutzung von KI-Systemen im Bereich Sicherheit.

Warum das wichtig ist: Der Vorstoß von OpenAI zeigt, dass KI-Führung nicht allein durch Softwareentscheidungen erreicht wird, sondern durch den Aufbau physischer Infrastruktur. Elektrizität wird zur geopolitischen Ressource, deren Verfügbarkeit über Innovationskraft und Standortattraktivität entscheidet. Wer Rechenleistung sichern will, muss Energiesouveränität herstellen und zugleich industrielle Kapazitäten und Fachkräfte mobilisieren. Für den Wirtschaftsstandort DACH bedeutet das eine doppelte Herausforderung: die technologische Lücke nicht nur im Bereich der Modelle zu schließen, sondern auch bei Stromversorgung, Netzplanung und Industriepolitik. Ohne integrierte Strategie droht der Verlust von Handlungsmacht in einem Systemwettbewerb, der längst nicht mehr rein digital ist.

KI-Infrastruktur

Google startet Project Suncatcher zur KI-Infrastruktur im All

Quelle: Google

Zusammenfassung: Google hat mit dem Forschungsprojekt Project Suncatcher eine ambitionierte Vision vorgestellt: Solarbetriebene Satelliten mit hauseigenen KI-Beschleunigern (TPUs) sollen in einer dicht gekoppelten Konstellation in der niedrigen Erdumlaufbahn operieren, um eine skalierbare ML-Infrastruktur im All zu realisieren. In dem von Google veröffentlichten Preprint werden erste Testergebnisse diskutiert – u. a. optische Verbindungen mit ~1,6 Tb/s Demonstration, sowie erfolgreiche Strahlungstests der TPUs. Der Start zweier Prototypen in Partnerschaft mit Planet Labs ist für Anfang 2027 geplant. Potenziell könnten so Energie- und Ressourcengesichtspunkte der terrestrischen Rechenzentren umgangen werden.

Technologie-Herausforderung Inter-Satelliten-Verbindung: Google sieht die Notwendigkeit von optischen Freiraum-Links mit Bandbreiten im Bereich von mehreren zehn Terabit/s. Diese sollen durch sehr kurze Abstände innerhalb der Satellitenformation (Kilometer oder weniger) möglich werden.

Orbit- und Energiearchitektur: Der Einsatz einer dawn-dusk sonnensynchronen Umlaufbahn ermöglicht nahezu kontinuierliche Sonnenexposition und damit eine bis zu achtfach höhere Solarenergiegewinnung im Vergleich zur Erdoberfläche – essentielle Grundlage für den Betrieb großer KI-Rechenlasten.

Strahlungs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse: Erste Strahlungstests an Googles TPU („Trillium“) zeigten keinen kompletten Ausfall bei bis zu ~15 krad(Si) und damit deutlich über einer erwarteten fünfjährigen Missionsdosis. Zudem prognostiziert Google sinkende Launch-Kosten (~< 200 US$/kg Mitte 2030er) als Voraussetzung für wirtschaftliche Vergleichbarkeit von Raum- und Erd-Rechenzentren.

Warum das wichtig ist: Mit Project Suncatcher entsteht ein neues Paradigma digitaler Infrastruktur, das physische Begrenzungen terrestrischer Rechenzentren systematisch umgeht. Die Verlagerung von Rechenkapazität in den Orbit eröffnet strategische Spielräume in Energieversorgung, Standortwahl und Netzabdeckung. Gleichzeitig verschiebt sich das Machtgefüge in der globalen Infrastrukturpolitik, da orbital betriebene KI-Systeme künftig nicht nur wirtschaftliche, sondern auch sicherheitsrelevante Funktionen übernehmen können. Für Europa stellt sich die Frage, ob es gelingt, rechtzeitig eigene Konzepte für souveräne Recheninfrastruktur im All zu entwickeln oder ob eine neue Abhängigkeit von US-dominierten Plattformen entsteht – diesmal nicht am Boden, sondern im Orbit.

Europäische Wettbewerbsfähigkeit

Europas Innovation wächst im Schatten der US-Giganten durch Tiefe Spezialisierung und Vertrauen

Quelle: Shutterstock

Wer behauptet, Europas Techszene habe keine Luft nach oben, übersieht ein stilles Brodeln, das längst Wirkung zeigt. Während globale Plattformen Märkte bündeln, entstehen quer über den Kontinent junge Firmen, die sich auf präzise Probleme konzentrieren und dort Exzellenz erreichen.

Die Wucht der großen Konzerne ist real, doch sie schafft Zwischenräume, in denen neue Lösungen gedeihen können. Genau hier liegt Europas Stärke – in tiefem Branchenwissen, Verantwortung gegenüber Nutzern und einem Gespür für echte Bedürfnisse statt bloßer Effekte.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie Europa die größten Plattformen kopiert, sondern wie es mit eigenen Wegen gewinnt, die Vertrauen schaffen, Skalierung ermöglichen und Abhängigkeiten verringern.

Europas Techszene gewinnt trotz US-Dominanz an Fahrt

Die Präsenz der US-Plattformriesen ist unübersehbar – sie verschieben Wachstumsfelder in ihre eigenen Ökosysteme. Dennoch zeigen Daten und Entwicklungen, dass Europa kein Nebenschauplatz ist, sondern ein vielfältiger Markt mit wachsender Gründerkraft.

Zwar bleibt der Kontinent fragmentiert durch Sprachen und Rechtsräume, doch genau diese Vielgestaltigkeit erzeugt kundenspezifische Bedürfnisse, die globale Standardprodukte oft nur unzureichend erfüllen. Parallel entstehen politische Initiativen, die faire Zugänge und Interoperabilität fördern. Dadurch sinken Eintrittsbarrieren und neue Anbieter gewinnen Reichweite.

Entscheidend ist das richtige Framing der Herausforderung. Nicht die Größe allein zählt, sondern die Fähigkeit, Probleme mit hoher Passgenauigkeit zu lösen, Vertrauen aufzubauen und nachhaltige Modelle jenseits kurzfristiger Hypes zu entwickeln.

Spezialisierung schafft Vorsprung durch Tiefe statt Breite

Der kontinentale Vorteil liegt in der Tiefe. Wer ein klar begrenztes Problem radikal versteht, kann Lösungen entwickeln, die generische Plattformen übertreffen. In vielen Industrien existiert über Jahrzehnte akkumuliertes Fachwissen, das jungen Firmen Zugang zu hochwertigen Daten und komplexen Abläufen verschafft.

Besonders in der Anwendung von KI in produzierenden Branchen, in der Gesundheit und in der Forschung entstehen Möglichkeiten, bei denen Downstream-Kompetenz zählt – nicht der Betrieb einer universellen Basisplattform. So wird aus Fokus ein Burggraben aus Tempo und Präzision.

Unternehmen, die regulatorische Anforderungen und Prozessrealitäten von Beginn an einbeziehen, liefern verlässliche Qualität und gewinnen Ausschreibungen in sensiblen Sektoren. Der Ansatz „Tiefe statt Breite“ zahlt sich global aus, weil Spezialisierung ihre eigene Skalierung erzeugt – dann, wenn Lösungen messbar besser sind.

Beispiele zeigen wie Nischen globale Wirkung entfalten

Praxis macht das Prinzip greifbar. Celonis hat Process Mining vom Randthema zum weltweiten Standard für ein klar abgegrenztes Problem gemacht – mit Fokus auf reale betriebliche Engpässe. Northvolt zeigt, wie europäische Batteriekompetenz in einer zunächst engen Nische entstehen und anschließend Produktionskapazitäten aufbauen kann, die strategische Abhängigkeiten verringern.

In der Softwarewelt setzen Anbieter wie Aleph Alpha auf erklärbare, sichere Modelle, die den Anforderungen öffentlicher Einrichtungen und kritischer Infrastrukturen entsprechen, während Mistral Transparenz über offene Modelle priorisiert. Und jenseits von Deep Tech beweisen Vinted und BlaBlaCar, dass kulturelle Nähe und präzise Nutzererlebnisse Netzwerkeffekte in Nischen erzeugen können, die selbst gegenüber globalen Generalisten Bestand haben.

Der überraschende Vorteil liegt in der Nähe zur Regulierung und zu Werten

Was oft als Hemmschuh gilt, kann sich in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln. Wer Compliance nicht als spätes Anhängsel versteht, sondern als Designelement der Produkte integriert, schafft Vertrauen – und dieses Vertrauen spiegelt sich in Kaufentscheidungen wider.

Die PSD2 hat mit offenen Schnittstellen eine Welle europäischer Fintechs ermöglicht, während der Digital Markets Act Gatekeeper zu offeneren Zugängen verpflichtet und so neue Distributionswege entstehen lässt. Gleichzeitig braucht es Augenmaß, denn überbordende Anforderungen treffen kleine Teams stärker als Konzerne. Der Weg nach vorn verbindet den Dialog mit Gesetzgebern, pragmatische Umsetzung und die bewusste Inszenierung von Datenschutz, Sicherheit und Fairness als Qualitätsversprechen – eine Währung, die gerade in kritischen Domänen an Wert gewinnt.

Was jetzt zählt ist ein eigener Weg mit Fokus und Vertrauen

Die Summe der Beobachtungen führt zu einer klaren Haltung. Europa muss nicht überall gewinnen, sondern dort, wo Tiefe zählt, Prozesse komplex sind und Vertrauen kaufentscheidend ist. Das Spielfeld entsteht durch Spezialisierung, durch die bewusste Nutzung regulatorischer Nähe und durch Nischen, die lokal beginnen und international skalieren. So wächst kein einzelner Gigant, sondern ein Mosaik mittelgroßer, anpassungsfähiger Firmen, die gemeinsam Resilienz schaffen.

Für Gründer heißt das: die Nische präzise wählen, Datenzugänge und Domänenwissen sichern, Compliance als Produktmerkmal denken und früh internationale Kanäle aufbauen. Wer so vorgeht, reduziert Abhängigkeiten und baut Substanz auf, die Konjunkturen übersteht.

Quelle: AWS

OpenAI & AWS: In einer strategischen Partnerschaft über sieben Jahre erhält OpenAI ab sofort Zugriff auf AWS-Infrastruktur im Wert von 38 Mrd. USD. Damit sollen KI-Workloads wie ChatGPT-Inferenz und das Training künftiger Modelle auf hochskalierbaren EC2 UltraServers mit Hunderttausenden NVIDIA-Chips betrieben werden. Ziel ist es, Rechenkapazitäten massiv auszubauen und gleichzeitig Sicherheit, Skalierbarkeit und Performance zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit stärkt AWS’ Position im KI-Cloudgeschäft und ermöglicht OpenAI einen beschleunigten Ausbau agentischer Systeme.

Microsoft: Der Tech-Konzern investiert bis 2029 insgesamt 15,2 Mrd. US-Dollar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kern der Initiative ist der Ausbau von KI- und Cloud-Infrastruktur in Kooperation mit dem staatlichen Unternehmen G42. Microsoft liefert zudem über 80.000 Nvidia-GPUs auf Basis von US-Exportlizenzen und fördert lokale Talente durch ein neues Entwicklungszentrum und ein AI-for-Good-Lab. Ziel ist es, die VAE als führenden Standort für generative KI im Globalen Süden zu etablieren – mit Fokus auf Technologie, Vertrauen und Ausbildung.

Nvidia: CEO Jensen Huang warnt davor, dass China die USA im KI-Wettlauf überholen werde. Während die USA den Export fortschrittlicher Nvidia-Chips nach China blockieren, setzt Peking auf geringere Energiekosten, staatliche Subventionen und regulatorische Flexibilität. Huang kritisierte den „Zynismus“ des Westens und warnte vor regulatorischer Zersplitterung in den USA. Trotz wachsender Sorgen in Washington bleibt der Zugang Chinas zu den neuesten Nvidia-Chips stark eingeschränkt. Chinesische Anbieter setzen auf weniger effiziente, aber durch Stromsubventionen begünstigte heimische Chips von Huawei und Cambricon.

OpenAI: Das Unternehmen fordert in einem Schreiben an die US-Regierung eine Erweiterung der steuerlichen Förderung aus dem Chips Act – konkret soll der 35 %-Investitionskredit auch für KI-Rechenzentren, Server und Netzwerktechnik gelten. Ziel sei es, private Investitionen zu mobilisieren und Engpässe beim Infrastrukturausbau zu überwinden. Zugleich fordert OpenAI eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und die Schaffung nationaler Rohstoffreserven. Trotz Spekulationen betonen Führungskräfte öffentlich, dass OpenAI keine staatlichen Garantien oder Bailouts anstrebt.

Perplexity: Das Unternehmen hat neue Kommunikations-Kernels vorgestellt, die erstmals eine effiziente Inferenz von trillionenparametrischen MoE-Modellen wie Kimi-K2 auf AWS-Infrastruktur ermöglichen. Die optimierten Dispatch- und Combine-Kernels reduzieren Latenzen und verbessern den Durchsatz selbst bei limitiertem GPU-Speicher. Damit können Modelle dieser Größenordnung skalierbar über mehrere Knoten betrieben werden – ohne spezialisierte Supercomputer. Die Lösung bietet zudem hohe Portabilität zwischen verschiedenen Cloud-Umgebungen und markiert einen wichtigen Fortschritt für modulare und zugängliche KI-Infrastruktur.

DRAM-Markt: Getrieben durch den globalen KI-Boom sind die Preise für DRAM im dritten Quartal 2025 um 172 % im Jahresvergleich gestiegen – ein Rekordwert, der sogar den Anstieg von Gold übertrifft. Besonders gefragt sind DDR5-Module für KI-Server, doch auch DDR4 verzeichnet starke Preissprünge. Hersteller wie SK Hynix melden ausverkaufte Lagerbestände bis 2026, während Erstausrüster und Cloud-Anbieter nur noch Bruchteile ihrer Bestellungen erhalten. Die anhaltenden Engpässe führen zu massiven Preissteigerungen im gesamten Speichersegment – ein Ende ist nicht in Sicht.

Common Crawl: Die gemeinnützige Organisation stellt seit Jahren Web-Archive für KI-Training bereit, darunter zunehmend auch Inhalte hinter Paywalls großer Verlage. Durch technische Umgehung der Zugangsschranken gelangen Millionen journalistischer Artikel in Datensätze, die von KI-Firmen genutzt werden. Trotz mehrfacher Aufforderungen zur Löschung beruft sich Common Crawl auf die Unveränderbarkeit der Archive. Diese Praxis verschärft Debatten über Urheberrechte, faire Lizenzierung und die Zukunft wirtschaftlich tragfähiger Medienmodelle im Zeitalter generativer KI.

McKinsey: Laut einer neuen Umfrage nutzen 88 % der Unternehmen weltweit mittlerweile KI, doch nur ein Drittel hat diese Technologien in größerem Umfang skaliert. Besonders Interesse besteht an KI-Agenten, deren Einsatz sich jedoch noch auf wenige Geschäftsbereiche beschränkt. Höhere betriebswirtschaftliche Effekte erzielen vor allem sogenannte High Performer, die KI strategisch für Innovation, Wachstum und Workflow-Neugestaltung einsetzen. Unterschiede zeigen sich auch in der Erwartungshaltung zur Beschäftigung, während das Risikomanagement – vor allem bei Ungenauigkeit – zunehmend professionalisiert wird.

KI-Blase: Ein Crash am US-Aktienmarkt infolge überhitzter KI-Bewertungen könnte laut Schätzungen bis zu 35 Billionen USD an Vermögen vernichten – rund 8 % des US-Haushaltsvermögens. Seit dem Launch von ChatGPT 2022 stieg der S&P 500 um 71 %, mit KI-Firmen wie Nvidia und OpenAI als zentrale Treiber. Sollte die Technologie die Erwartungen nicht erfüllen, droht ein Rückschlag ähnlich der Dotcom-Blase. Die Folgen würden breite Bevölkerungsschichten treffen – vor allem über stark gestiegene Aktienanteile im Privatvermögen.

Edison Scientific: Mit Kosmos stellt FutureHouse einen neuen KI-Wissenschaftler vor, der in einem einzigen Lauf über 1.500 Publikationen verarbeitet und 42.000 Analysezeilen ausführt. Durch strukturierte Weltmodelle überwindet Kosmos die Kontextgrenzen herkömmlicher LLMs und erzielt teils wissenschaftlich validierte Ergebnisse. Sieben Entdeckungen aus Neurowissenschaften, Genetik und Materialwissenschaften belegen die Leistungsfähigkeit des Systems. Kosmos' Analysen sparen laut Betatestern bis zu sechs Monate menschlicher Forschungsarbeit – bei voller Rückverfolgbarkeit der Resultate.

Podcast

Machtnetzwerk im Hintergrund der Politik

Quelle: Deutschlandfunk

Impuls der Woche: Die Peter Thiel Story – Folge 1

Inhalt: Diese erste Episode zeichnet ein beunruhigendes Bild der aktuellen politischen Realität in den USA, in der Peter Thiel als zentraler Strippenzieher hinter dem Rechtsruck der Trump-Regierung erscheint. Die Folge offenbart, wie Thiel über Jahrzehnte ein enges Netzwerk konservativer Intellektueller, Techunternehmer und politischer Aufsteiger aufgebaut hat, das nun Schlüsselpositionen in Regierung und Wirtschaft besetzt. Besonders brisant: die ideologische Radikalisierung des Silicon Valley und der offene Bruch mit demokratischen Normen wie Faktenchecks und Diversitätsprogrammen.

Kontext: Der sechsteilige Podcast wird vom Deutschlandfunk in Zusammenarbeit mit Plotprodukt produziert und bietet eine journalistisch aufwändige Analyse der politischen Einflusssphäre Peter Thiels. Die Serie beleuchtet systematisch, wie Tech-Eliten zunehmend politische Macht ausüben – ein Thema von hoher Relevanz für Entscheidungsträger, die die Schnittstellen von Technologie, Wirtschaft und demokratischer Stabilität im Blick behalten müssen.

Ihre Meinung interessiert uns

Wird Künstliche Intelligenz Ihren ursprünglichen Erwartungen bisher gerecht?

- 🚀 Ja, voll und ganz. KI hat meine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen – sowohl technisch als auch im Nutzen.

- 🌤️ Teilweise. Einige Entwicklungen finde ich vielversprechend, aber vieles bleibt hinter dem zurück, was ich mir erhofft hatte.

- 🪁 Eher nicht. Es wirkt oft luftiger als gedacht – vieles ist noch unausgereift oder wirkt aufgebauscht.

- 🧻 Nein, überhaupt nicht. Viel heiße Luft, wenig Substanz – ich empfinde die bisherigen Anwendungen als überbewertet und wenig nützlich.

Ergebnisse der vorherigen Umfrage

Wie wird KI Ihrer Einschätzung nach die Entscheidungsfindung in Unternehmen in den nächsten drei Jahren am stärksten verändern?

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ 🧠 KI wird Managemententscheidungen zunehmend automatisieren 🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ 👥 KI wird die Rolle von Führungskräften verändern

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 💼 Effizienz- und Innovationsvorsprünge werden entscheidend sein. 🟨🟨🟨⬜️⬜️⬜️ ⚖️ KI wird durch politische und ethische Grenzen geprägt sein.

AI-Observability

Observability neu gedacht im KI-Zeitalter

Quelle: tsuga.com

Was ist das Problem? Unternehmen sehen sich mit einer rasant wachsenden Datenflut konfrontiert: Logs, Metriken und Traces steigen pro Jahr um rund 30%, während die IT-Budgets nur um <10% wachsen. Mit der zunehmenden Verbreitung von autonomen Codesystemen und hochdynamischen Microservices wächst die Lücke zwischen Telemetrie-Volumen und observierbarer Infrastruktur weiter an. Damit geraten klassische Observability-Stacks zunehmend an ihre Grenzen.

Wie wird es gelöst? Das französische Unternehmen Tsuga bringt eine Plattform auf den Markt, die von Grund auf für diese Dynamik gebaut wurde: Sie bietet eine vollständige Abdeckung von Logs, Metriken und Traces, läuft im Kunden-Cloud-Umfeld („Bring Your Own Cloud“) und vermeidet typisches SaaS-Markup durch ein transparentes Preismodell mit sublinearer Kostenentwicklung. Dank OpenTelemetry-Support und KI-gestützter Analyse wird Observability zur strategischen Ressource statt Kostenfalle.

Warum das wichtig ist: In einer Phase, in der KI-gestützte Anwendungen und komplexe verteilte Architekturen die Regel werden, kann fehlende Transparenz schnell zu Systemrisiken, Performance-Einbrüchen und Complianceproblemen führen. Ein modernes Observability-Modell wie Tsugas adressiert nicht nur technische Fragen, sondern ermöglicht zugleich Kosten-, Risiko- und Innovationsvorteile. So wird Observability zu einem Wettbewerbsfaktor – und Europa kann durch solche Anbieter eine aktive Position im globalen KI-Ökosystem einnehmen.

Handlungsempfehlung: Entscheider sollten prüfen, ob ihre aktuelle Observability-Lösung den Anforderungen moderner KI-spezifischer Systeme noch gerecht wird – insbesondere im Hinblick auf Skalierbarkeit, Datenhoheit und Kostenstruktur. Dabei empfiehlt sich ein Proof-of-Concept mit einem Plattformanbieter wie Tsuga, um die Architektur mit BYOC-Ansatz, offenen Standards und KI-Analysemöglichkeiten zu testen. Parallel gilt es, interne Telemetrie-Standards und Governance-Rahmen anzupassen, um Blindspots zu vermeiden.

Ansprechpartner: Tsuga

Impact: Vollständige Beobachtbarkeit von KI-Systemen & Kostenoptimierung binnen 12 Monaten

Relevant für:

Chief Information Officer (CIO): ●●●

Head of SRE / Platform Engineering: ●●●

Chief Technology Officer (CTO): ●●○

DevOps/Observability Lead: ●●●

Chief Financial Officer (CFO): ●●○

Head of Compliance & Risk: ●○○

Chief Data Officer (CDO): ●●○

Head of Cloud/Infrastructure: ●●○

Systeme verstehen

Wir kontrollieren nichts, aber wir beeinflussen alles

Problemstellung: Viele Menschen glauben, sie hätten ihr Leben fest im Griff – als wären sie Hauptfiguren in einem Roman, der sich logisch und zielgerichtet entfaltet. Diese Vorstellung ist trügerisch. Sie führt zu kognitiven Fehlschlüssen, überhöhten Erwartungen an Kontrolle und einer falschen Einordnung von Zufall als „Schicksal“. Der weitverbreitete Glaube, dass „alles aus einem bestimmten Grund geschieht“, ist nicht nur unbegründet, sondern kann uns auch daran hindern, die Welt realistischer zu begreifen.

Lösung: Ein Perspektivwechsel hin zu einer Unterscheidung zwischen Kontrolle und Einfluss kann helfen, besser mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen. Wer akzeptiert, dass das Leben nicht komplett planbar ist, aber dennoch stark von unserem Einfluss geprägt wird, beginnt, anders zu denken, zu handeln und Verantwortung zu übernehmen – ohne die Illusion der völligen Steuerbarkeit. Statt die Welt in ein geordnetes Ursache-Wirkung-Schema zu pressen, lässt sich so ein realistischeres und letztlich befreienderes Weltbild entwickeln.

Anwendungsbeispiele: Ein Beispiel für die Wirkung dieses Denkmodells ist der Fall eines Schwimmers, der nach 24 Stunden im offenen Meer durch einen zufällig vorbeischwimmenden Fußball gerettet wurde – ein Ball, den Kinder zehn Tage zuvor 80 Kilometer entfernt ins Meer geschossen hatten. Solche Ereignisse zeigen, wie tief unsere Leben mit denen anderer verwoben sind, oft ohne dass wir es bemerken. Auch der Verlauf globaler Krisen wie der Pandemie verdeutlicht, wie einzelne Handlungen und Zufälle Kettenreaktionen auslösen, die das Leben von Milliarden Menschen beeinflussen. In der strategischen Planung, im Risikomanagement oder der persönlichen Entwicklung kann dieser Blick auf Einfluss statt Kontrolle zu robusteren Entscheidungen führen.

Erklärungsansatz: Das menschliche Gehirn ist auf Mustererkennung trainiert – ein evolutionärer Vorteil, der in einer chaotischen Welt Sicherheit bieten soll. Doch diese Tendenz führt häufig zu einer Überinterpretation von Ereignissen. Wenn wir stattdessen anerkennen, dass viele Dinge ohne tieferen Sinn passieren, aber trotzdem Auswirkungen haben, können wir offener und realistischer mit Unsicherheit und Komplexität umgehen. Dies erfordert eine Form intellektueller Demut, die in westlich geprägten Individualismus- und Kontrollnarrativen selten Platz hat, aber durch Einflüsse aus der Systemtheorie oder östlicher Philosophie zunehmend an Relevanz gewinnt.

Fazit: Ein Weltbild, das auf Einfluss statt Kontrolle basiert, ist nicht pessimistisch, sondern handlungsfähig – weil es Komplexität nicht leugnet, sondern einbettet. Es hilft dabei, Entscheidungen mit Weitblick zu treffen, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und Zufall als Teil der Realität zu akzeptieren – nicht als Schwäche, sondern als Grundlage für Verbundenheit.

Arbeitsplatz

Zwischen Hype und Realität - wie KI unsere Arbeitswelt wirklich verändert

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz ist gewaltig – Unternehmen investieren Milliarden, Tech-Konzerne sprechen von einer „Revolution“ und versprechen Produktivitätssprünge ungeahnten Ausmaßes. Doch hinter den optimistischen Botschaften der Vorstandsetagen zeigt sich ein viel nüchterneres Bild: In den meisten Fällen bleiben konkrete Anwendungsbeispiele rar, messbare Erfolge aus. Während KI bereits 40 Prozent des diesjährigen US-BIP-Wachstums mitträgt, scheitern laut einer MIT-Studie 95 Prozent aller KI-Pilotprojekte in Unternehmen.

Das liegt nicht an der Technik, sondern an der Umsetzung. Nur ein Bruchteil der Unternehmen hat eine ausgereifte KI-Strategie – und viele Mitarbeitende wissen schlicht nicht, wie sie die Tools im Arbeitsalltag sinnvoll nutzen können. Statt echter Integration dominieren „Schattenanwendungen“, bei denen Angestellte lieber privat genutzte Tools einsetzen, als auf offizielle Firmenlösungen zurückzugreifen. Es fehlt an Training, an Kommunikation und vor allem an Mut zur strukturellen Veränderung.

Einige Firmen zeigen jedoch, was möglich ist: Rechnungsprozesse, die dank KI doppelt so schnell und fehlerärmer laufen, oder Entwicklerteams, die Code um 75 Prozent schneller schreiben. Entscheidend ist dabei nicht das bloße Vorhandensein von Technologie, sondern die Bereitschaft zur Weiterqualifizierung – von der Chefetage bis zum Einzelnen. Denn wer heute mit KI arbeitet wie früher mit dem Telefon, verschenkt das eigentliche Potenzial.

Wie beim Internet in den 1990er Jahren stehen wir erst am Anfang einer tiefgreifenden Transformation. Die Frage ist nicht mehr, ob KI unsere Arbeitswelt verändert – sondern wie wir diesen Wandel aktiv und sinnvoll gestalten. Wer dabei nicht nur auf Tools, sondern auch auf die Menschen setzt, wird die Gewinnerseite dieser Entwicklung mitgestalten.

Werben im KI-Briefing

Möchten Sie Ihr Produkt, Ihre Marke oder Dienstleistung gezielt vor führenden deutschsprachigen Entscheidungsträgern platzieren?

Das KI-Briefing erreicht eine exklusive Leserschaft aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft – von C-Level-Führungskräften über politische Akteure bis hin zu Vordenkern und Experten. Kontaktieren Sie uns, um maßgeschneiderte Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.

Und nächste Woche…

... beschäftigen wir uns mit einem oft unterschätzten, aber entscheidenden Faktor für den Erfolg von KI-Initiativen: Unternehmenskultur im KI-Zeitalter. Wie verändert sich Zusammenarbeit, Führung und Entscheidungsfindung, wenn Maschinen mitreden? Welche kulturellen Voraussetzungen brauchen Organisationen, um KI nicht nur technisch, sondern auch strategisch sinnvoll zu integrieren? Und wie lässt sich eine Lernkultur etablieren, die mit der Dynamik technologischer Entwicklung Schritt hält? Nächste Woche beleuchten wir, warum kulturelle Fragen keine Nebensache sind – sondern zum Kern jeder erfolgreichen KI-Strategie gehören.

Wir freuen uns, dass Sie das KI-Briefing regelmäßig lesen. Falls Sie Vorschläge haben, wie wir es noch wertvoller für Sie machen können, spezifische Themenwünsche haben, zögern Sie nicht, auf diese E-Mail zu antworten. Bis zum nächsten mal mit vielen neuen spannenden Insights.