Guten Morgen!

Diese Woche wird deutlich, dass Europa seine digitale Zukunft stärker selbst gestalten will. Regierung, Industrie und Verteidigung setzen auf eigene Infrastrukturen, verlässliche Technologiepartner und mehr Kontrolle über kritische Systeme. Gleichzeitig öffnet sich der politische Rahmen, um Innovation zu erleichtern und technologische Abhängigkeiten zu verringern. Insgesamt entsteht ein klarer Eindruck: Europäische Akteure beginnen, ihre digitale Handlungsfähigkeit nicht nur zu diskutieren, sondern praktisch auszubauen - mit Folgen für Unternehmen, Verwaltung und Sicherheitspolitik.

Damit das KI-Briefing für Sie maximal nützlich bleibt, freuen wir uns über Ihr Feedback. Teilen Sie uns gerne mit, welche Impulse für Sie am wertvollsten sind – und helfen Sie dabei, unser Briefing in Ihrem Netzwerk bekannt zu machen. Gemeinsam können wir eine Community aufbauen, die voneinander lernt und sich gegenseitig stärkt. Falls Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben, können Sie sich ganz einfach hier anmelden.

Was Sie in diesem Briefing erwartet

News: Macron und Merz fordern digitale Eigenständigkeit Europas, Schwarz‑Gruppe startet Milliardenprojekt für KI‑Rechenzentrum, NestAI entwickelt KI-Kommandozentrale für Europas Militär, Europa setzt auf physische KI als Hebel für digitale Souveränität, Cloudflare‑Ausfall offenbart digitale Abhängigkeit, Microsoft und Nvidia investieren Milliarden in Anthropic & Europa revidiert Tech-Regeln zur Stärkung digitaler Souveränität

Deep Dive: Digitale Resilienz entscheidet über die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit

In aller Kürze: SAP integriert europäische KI-Agenten zur Automatisierung und Effizienzsteigerung bei S/4HANA-Migrationen, Saudi-Arabien und xAI bauen nationale KI-Infrastruktur mit GPU-Zentrum und Grok-Integration auf, Trump plant nationalen KI-Erlass zur Einschränkung föderaler Regulierung und Umverteilung von Fördergeldern, USA erwägen Lockerung von Chip-Exportverboten nach China während Nvidia dort Marktanteile verliert & Google setzt mit Gemini 3 neue Standards bei multimodaler KI und integriert Modell in breites Produktportfolio

Videos & Artikel: KI beeinflusst Meinungsfreiheit durch selektive Informationsfreigabe und stärkt Debatte über offene Modelle, Europas Techbranche wächst stark verliert aber Talente durch strukturelle Schwächen, KI verdrängt Fachkräfte und gefährdet langfristig die Entwicklung betrieblicher Kompetenzen, Alibaba investiert Milliarden in offene KI und stärkt Chinas Rolle im globalen Technologiewettlauf & Nvidia bleibt Schlüsselakteur im KI-Markt steht aber wachsendem Wettbewerb durch Spezialchips gegenüber

Impuls: Unbewusste Denkfallen entdecken

Umfrage: Wie gut fühlen Sie sich aktuell in der wachsenden Vielfalt von KI-Tools, Anwendungen und Möglichkeiten orientiert?

Monitoring Europe: Europas Tech-Skalierungsproblem bremst die nächste Innovationswelle

Praxisbeispiel: Gemeinsam mit ChatGPT im Gruppenchat arbeiten

YouTube: Wie Jenny Johnson Franklin Templeton durch Umbrüche und Milliardenmärkte führt

Digitale Souveränität

Macron und Merz fordern digitale Eigenständigkeit Europas

Zusammenfassung: Beim Digitalgipfel in Berlin betonten Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Notwendigkeit einer eigenständigen digitalen Strategie Europas. Beide warnten vor wachsender Abhängigkeit von US- und chinesischen Tech-Konzernen. Statt Regulierung solle Europas digitale Souveränität durch Innovation, Kooperation und gezielte staatliche Nachfrage erreicht werden. Der Staat soll zum Ankerkunden heimischer Anbieter werden, um eigene Software-, Cloud- und KI-Lösungen zu stärken. Zudem kündigten Merz und Macron gemeinsame Beschaffungsstandards an, um europäische Technologien systematisch zu fördern.

Was politisch gefordert wurde: Merz forderte auf dem Gipfel eine klare Führungsrolle Europas in der digitalen Welt. Er betonte, dass Souveränität nicht per Gesetz verordnet werden könne, sondern durch Innovationskraft von Wirtschaft, Forschung und Staat gemeinsam entstehen müsse.

Was sicherheitspolitisch auf dem Spiel steht: Der Kanzler verwies auf zunehmende Cyberbedrohungen und kritische Abhängigkeiten bei Cloud-Diensten, KI-Software und Mikroelektronik. Diese würden Europa im Krisenfall verwundbar machen – technologisch wie geopolitisch. Souveräne Infrastrukturen seien daher essenziell für Resilienz.

Welche Rolle der Staat spielen soll: Der Staat soll als Ankerkunde heimischer Anbieter agieren und auf US-Produkte verzichten. Erste Behörden nutzen bereits Open-Source-Alternativen. Ziel sei es, durch öffentliche Nachfrage europäische Lösungen zu skalieren und resilientere digitale Infrastrukturen zu schaffen.

Warum das wichtig ist: Macron und Merz setzen erstmals klar auf staatliche Nachfrage als Hebel für digitale Souveränität – ein strategischer Kurswechsel weg von reiner Regulierung hin zu aktivem Technologiemarkt-Aufbau. Für Europa bedeutet das: weniger Abhängigkeit von US-Hyperscalern, mehr koordinierte Beschaffung und eine Stärkung europäischer Cloud- und KI-Infrastrukturen. Für Entscheider signalisiert das eine neue politische Richtung, die Beschaffungs- und Innovationsstrategien unmittelbar beeinflussen wird.

KI-Infrastruktur

Schwarz‑Gruppe startet Milliardenprojekt für KI‑Rechenzentrum

Quelle: Schwarz Gruppe

Zusammenfassung: Die Schwarz‑Gruppe – Mutter von Lidl und Kaufland – investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im Spreewald. Es handelt sich um die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Geplant ist ein Hochleistungs‑Campus mit bis zu 100.000 KI‑Chips, verteilt auf sechs Module mit zunächst 200 Megawatt Anschlussleistung. Das Rechenzentrum soll nicht nur Konzernzwecken dienen, sondern auch Cloud‑Dienste für externe Kunden bieten. Die Schwarz‑Gruppe positioniert sich damit strategisch als europäischer Gegenspieler zu US‑Hyperscalern – und betont das Projekt als Beitrag zur digitalen Souveränität Deutschlands und Europas.

Geplante Kapazitäten und Bauphase: Drei von sechs Gebäuden sollen bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Der modulare Aufbau erlaubt eine spätere Erweiterung. Mit bis zu 100.000 installierbaren GPUs soll die Anlage das KI‑Potenzial von fünf geplanten EU‑AI‑Fabriken erreichen.

Strategie und Positionierung: Die Schwarz‑Gruppe will mit Schwarz Digits eine europäische Cloud‑Alternative etablieren. Der Fokus liegt auf Datensouveränität, IT‑Kompetenz im eigenen Haus und einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland als digitaler Gestalter, nicht nur als Anwender.

Nachhaltigkeit und regionale Wirkung: Der Standort nutzt die bestehende Infrastruktur eines ehemaligen Braunkohlekraftwerks, setzt auf erneuerbare Energien und speist Abwärme ins Fernwärmenetz ein. Das Projekt gilt als Symbol für den Strukturwandel in der Lausitz.

Warum das wichtig ist: Die Schwarz-Gruppe setzt mit dieser Rekordinvestition ein starkes Signal: Europäische KI-Infrastruktur kann nicht nur politisch gefordert, sondern auch privatwirtschaftlich gebaut werden. Das Projekt verschiebt die Kräftebalance im europäischen Cloud- und Rechenzentrumsmarkt und schafft erstmals ernstzunehmende Kapazitäten jenseits der US-Hyperscaler. Damit entsteht eine realistische Alternative für datensouveräne KI-Workloads und ein Präzedenzfall, wie Industrieunternehmen selbst zum Treiber europäischer Technologiesouveränität werden können.

Europäische Verteidigung

NestAI entwickelt KI-Kommandozentrale für Europas Militär

Quelle: NestAI

Zusammenfassung: Das finnische KI-Labor NestAI hat 100 Millionen Euro von Investoren wie Nokia und der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Tesi eingesammelt. Ziel ist der Aufbau eines modularen, KI-gestützten Führungssystems für unbemannte militärische Einheiten. Als erster offizieller Kunde tritt das finnische Militär auf. Hinter dem Projekt steht Peter Sarlin, Gründer von SiloAI, das 2024 für 665 Millionen Dollar an AMD verkauft wurde. NestAI will mit physischer KI – etwa für Drohnen und autonome Fahrzeuge – sowohl Verteidigungssysteme als auch zivile Anwendungen transformieren. Die operative Struktur erinnert an Palantir, jedoch mit Fokus auf europäische Kontrolle über kritische Infrastrukturen.

Technologische Ambitionen von NestAI: NestAI plant ein interoperables Führungssystem, das unbemannte Systeme autonom steuern und flexibel an wechselnde Einsatzbedingungen anpassen kann. Eine KI-Integration soll in Echtzeit neue Navigationsstrategien ermöglichen, etwa bei gestörten visuellen Systemen nach Bombardierungen.

Personalstruktur mit sicherheitskritischer Erfahrung: Das Unternehmen vereint rund 70 Ingenieure mit Erfahrung bei Intel, Palantir, Huawei und Saab. Die operative Nähe zu Verteidigungskunden wird durch direkt eingebettete Entwicklungsteams nach dem Modell "Forward Deployed Engineering" realisiert – ein Konzept, das bereits bei SiloAI erfolgreich erprobt wurde.

Strategischer Anspruch gegenüber US-Technologie: NestAI positioniert sich als europäische Antwort auf Anbieter wie Palantir. Kritisch angemerkt wird häufig die Datenabhängigkeit Europas von US-Anbietern. NestAI will diese Lücke schließen, indem es ein Führungssystem entwickelt, das vollständig in europäischer Kontrolle bleibt und höchste Anforderungen an Datensouveränität erfüllt.

Warum das wichtig ist: NestAI adressiert eine der sensibelsten europäischen Schwachstellen: fehlende eigene Führungs- und Analysesysteme für autonome militärische Einheiten. Mit klarer sicherheitspolitischer Ausrichtung, starker Industrieerfahrung und staatlicher Rückendeckung entsteht hier ein europäisches Gegengewicht zu US-Plattformen wie Palantir – allerdings im Kontext physischer KI, die für Verteidigung und kritische Infrastrukturen immer zentraler wird. Für europäische Akteure ist das ein Signal, dass echte technologische Autonomie im Militärsektor nicht nur möglich, sondern inzwischen strategisch notwendig geworden ist.

Physische KI

Europa setzt auf physische KI als Hebel für digitale Souveränität

Zusammenfassung: Auf dem KI‑Summit 2025 wird deutlich, dass Europa die Entwicklung sogenannter physischer KI – also autonome Systeme, die nicht nur Texte erzeugen, sondern in der realen, physischen Welt agieren – vorantreiben will. Angesichts geopolitischer Spannungen wird diese Technologie zunehmend sowohl für Verteidigungs‑ als auch zivile Zwecke gesehen. Europa sieht darin eine Chance, eigene Daten, Infrastrukturen und Technologien aufzubauen – und damit seine technologische Abhängigkeit von US‑ oder chinesischen Anbietern zu reduzieren.

Verteidigungs‑ und Innovationsdruck: Europa investiert verstärkt in autonome Systeme und physische KI, da reale Einsatzdaten und hohe Finanzmittel aus Verteidigungsbudgets Beschleuniger für Innovation sein könnten.

Zivil‑technologische Spill‑over‑Effekte: Technologien, die zunächst militärisch genutzt werden, sollen später in Logistik, Landwirtschaft, autonomes Fahren etc. übergehen – europaweite Skala und Datenbasis sind hierfür wichtig.

Souveränitätsstrategie durch Infrastruktur & Datenhoheit: Europa betont, dass eigene KI‑Recheninfrastrukturen, spezielle Datenbestände und unabhängige Plattformen essenziell sind, um nicht nur Regelgeber zu sein, sondern aktiver Technologieführer.

Warum das wichtig ist: Physische KI wird für Europa zum strategischen Hebel, weil sie Daten, Infrastruktur und industrielle Wertschöpfung im eigenen Raum bindet – und damit erstmals echte technologische Unabhängigkeit ermöglicht. Während die USA und China globale Standards setzen, versucht Europa hier ein Feld zu besetzen, in dem Verteidigungsbudgets Innovation treiben und zivile Anwendungen skalieren können. Wer physische KI kontrolliert, kontrolliert nicht nur Informationsräume, sondern auch operative Prozesse in Logistik, Landwirtschaft, Industrie und Sicherheit.

Digitale Resilienz

Cloudflare‑Ausfall offenbart digitale Abhängigkeit

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Am 18. November 2025 führte ein technischer Fehler bei Cloudflare zu einem massiven Internetausfall: Dienste wie ChatGPT, X (ehemals Twitter) und zahlreiche weitere Webseiten waren mehrere Stunden lang weltweit nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Die Ursache war laut Cloudflare eine Konfigurationsdatei, die durch ein „unerwartetes Wachstum“ der Einträge einen Softwareabsturz im Traffic‑Handling auslöste. Der Vorfall ist Teil einer Reihe von Störungen großer Infrastruktur‑Anbieter wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure und zeigt die Fragilität zentraler Netz‑Strukturen.

Fokus auf Abhängigkeit: Der Ausfall macht deutlich, wie stark Online‑Business, Finanzdienste, E‑Commerce und andere kritische Dienste von einigen wenigen US‑Infrastruktur‑Anbietern abhängig sind – wirkliche Redundanz und Dezentralität bleiben häufig Wunschdenken.

Geopolitische Souveränität: Gerade in Europa gewinnt der Begriff „digitale Souveränität“ an Bedeutung – doch solche Ausfälle unterstreichen, dass Europa in vielen Bereichen weiterhin auf US‑Technologie setzt und damit strategisch verwundbar bleibt.

Unternehmens‑Risiken: Für Unternehmen heißt das: Infrastruktur‑Ausfälle haben nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche und reputative Folgen. Downtimes bei zentralen Diensten können erhebliche Kosten verursachen – strategische Diversifikation und Ausfallszenarien‑Planung werden damit zur Pflicht.

Warum das wichtig ist: Der Cloudflare-Ausfall legt offen, dass Europa faktisch auf einer einzigen globalen Infrastrukturarchitektur sitzt und diese weder reguliert noch technisch kontrolliert. Wenn ein einzelner US-Provider durch eine fehlerhafte Konfiguration globale Dienste lahmlegt, zeigt das nicht nur technische Fragilität, sondern eine strukturelle Machtasymmetrie: Europa betreibt Hochrisiko-Digitalwirtschaft ohne eigene Resilienzebenen. Souveränität kann nicht über Regulierung erreicht werden, solange Kerninfrastrukturen – Traffic-Routing, DNS-Security, Cloud-Backbones – außerhalb europäischer Kontrolle liegen. Der Vorfall ist damit weniger ein technisches Problem, sondern ein Hinweis auf eine strategische Verwundbarkeit, die Europas Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit direkt betrifft.

Dominanz der USA

Microsoft und Nvidia investieren Milliarden in Anthropic

Zusammenfassung: Microsoft, Nvidia und Anthropic bauen ihre strategische Zusammenarbeit deutlich aus. Anthropic verpflichtet sich, Cloud-Kapazitäten im Wert von bis zu 30 Milliarden US-Dollar bei Microsoft Azure zu beziehen – eine der größten Cloud-Buchungen der Geschichte. Gleichzeitig wird Claude, das KI-Modell von Anthropic, vollständig in Microsofts Copilot-Produktfamilie integriert und erstmals über Azure auch Drittanbietern zugänglich gemacht. Nvidia wiederum stellt bis zu ein Gigawatt an Rechenkapazität bereit und unterstützt gemeinsam mit Microsoft die Skalierung der Claude-Modelle, beginnend mit der neuen Blackwell-Chipgeneration. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die technologische Führungsrolle der drei Unternehmen weiter auszubauen.

Zugang zu Claude über Microsoft Azure: Entwickler und Unternehmen erhalten künftig direkten Zugang zu Anthropics Claude-Modellen über die Microsoft Foundry-Plattform, was den Einstieg in fortschrittliche KI-Anwendungen erheblich erleichtert.

Massiver Ausbau der Infrastrukturpartnerschaft: Anthropic investiert bis zu 30 Milliarden US-Dollar in Azure-Cloud-Ressourcen und erhält zugleich umfassenden Zugriff auf Nvidias Hochleistungs-GPUs zur Weiterentwicklung der Claude-Modelle – beginnend mit Blackwell, künftig auch Vera Rubin.

Go-to-Market-Strategie im Enterprise-Bereich: Microsoft, Nvidia und Anthropic bündeln ihre Vertriebsstrukturen, um Claude weltweit in Unternehmen und Industrien zu bringen. Diese Kombination aus Rechenleistung, Modellkompetenz und Vertriebsreichweite ist bislang einzigartig.

Warum das wichtig ist: Die vertiefte Partnerschaft von Microsoft, Nvidia und Anthropic etabliert ein hochgradig integriertes KI-Dreieck, das Infrastruktur, Modellentwicklung und weltweiten Vertrieb in einer gemeinsamen Marktbewegung bündelt. Diese enge Verzahnung schafft beispiellose Skalenvorteile: Zugang zu modernsten Chips, gigantische Cloud-Kontingente und sofortige Enterprise-Distribution wirken wie ein strategischer Multiplikator. Gleichzeitig verengt sich der Markt, da unabhängigen Anbietern sowohl Rechenkapazität als auch Reichweite fehlen, um vergleichbare Angebote aufzubauen. Die Dynamik großer KI-Ökosysteme wird zunehmend durch vertikale Komplettintegration bestimmt – mit weitreichenden Folgen für Kosten, Abhängigkeiten und technologische Wahlfreiheit.

EU Digitalreformen

Europa revidiert Tech-Regeln zur Stärkung digitaler Souveränität

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Die Europäische Kommission stellt ihre bislang strikte Haltung gegenüber großen Tech-Unternehmen infrage und plant ein breit angelegtes Paket zur Vereinfachung digitaler Vorschriften. Kernpunkte sind die Revision der Datenschutz‑Grundverordnung (DSGVO) sowie die Verzögerung von Teilen der KI‑Verordnung („AI Act“). Ziel ist es, Europa im globalen Wettbewerb zu stärken, indem Bürokratie abgebaut und Innovation gefördert wird – gleichzeitig bleibt der Anspruch bestehen, Datenschutz, Grundrechte und digitale Souveränität zu wahren.

Zur Überarbeitung der DSGVO: Die Kommission schlägt vor, die Definition von „personenbezogenen Daten“ zu überarbeiten und Unternehmen zu erleichtern, Daten für Trainingszwecke von KI-Modellen zu nutzen.

Zur Verzögerung beim AI Act: Schlüsselregeln für sogenannte „High-Risk“-KI-Anwendungen in Bereichen wie Beschäftigung, Gesundheit und biometrische Identifizierung sollen erst ab 2027 gelten statt wie geplant 2026.

Zur digitalen Souveränität Europas: Mit dem „Digital Package on Simplification“ wird angestrebt, das Regelwerk zu einem transparenten, innovations-freundlichen Rahmen (“Digital Acquis 2.0”) zu entwickeln, dessen Ziel es ist, Europa eine stärkere Rolle im digitalen Wettlauf zu verschaffen und weniger von außereuropäischen Tech-Giganten abhängig zu sein.

Warum das wichtig ist: Die EU verschiebt ihren digitalen Kurs von strenger Regulierung hin zu einem stärker wettbewerbsorientierten Rahmen. Mit der Öffnung der DSGVO für datengestützte KI-Entwicklung und der verzögerten Umsetzung zentraler AI-Act-Pflichten versucht Brüssel, Innovationshürden abzubauen, ohne dabei den Anspruch auf Grundrechtsschutz aufzugeben. Europas Neujustierung signalisiert, dass der Standort digitaler und agiler werden soll, gerade im globalen Vergleich mit den USA und China. Dadurch entsteht ein neuer Handlungsspielraum aber auch die Notwendigkeit, Compliance- und Datenstrategien frühzeitig an ein flexibleres, aber weiterhin anspruchsvolles Rechts-Regime anzupassen.

DACH

Digitale Resilienz entscheidet über die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit

Quelle: Shutterstock

Wie kann es sein, dass in einem der technologisch fortgeschrittensten Wirtschaftsräume der Welt eine hohe Anzahl an IT-Fachkräfte fehlen und gleichzeitig viele Unternehmen keinerlei Gegenmaßnahmen ergreifen? Die DACH-Region steht vor einer paradoxen Realität: Während Digitalisierung und Automatisierung als zentrale Hebel für Wettbewerbsfähigkeit gelten, fehlt es an genau jenen Kompetenzen, die dafür notwendig wären. Der strukturelle Fachkräftemangel, insbesondere bei digitalen Spitzenfähigkeiten, bremst nicht nur die Innovationskraft, sondern droht, die wirtschaftliche Zukunft ganzer Volkswirtschaften zu gefährden. Es geht nicht mehr nur um einzelne Stellenprofile – es geht um die digitale Souveränität von Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der wachsende Druck auf den Standort erfordert eine neue Systemlogik

Die Analyse des Fachkräftemangels zeigt deutlich: Die DACH-Region leidet unter einem systemischen Risiko, das weit über kurzfristige Konjunkturzyklen hinausreicht. Besonders dramatisch ist die Diskrepanz zwischen quantitativer Arbeitslosigkeit und qualitativer Unterdeckung: Während Unternehmen dringend IT- und MINT-Kompetenzen benötigen, bleiben viele Arbeitslose für diese Schlüsselrollen unqualifiziert. Der vermeintliche Rückgang des Fachkräftemangels in Deutschland täuscht – er ist Ergebnis wirtschaftlicher Zurückhaltung, nicht struktureller Verbesserung. Österreich und die Schweiz stehen vor ähnlichen Herausforderungen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Die Kombination aus demografischem Wandel, technologischer Disruption und organisationaler Trägheit macht deutlich: Ohne einen radikalen Kurswechsel droht eine dauerhafte Erosion der digitalen Standortqualität.

Die digitale Kompetenzlücke ist der wahre Engpass der Zukunftsfähigkeit

Die Herausforderung ist nicht nur die Verfügbarkeit von Fachkräften, sondern deren Befähigung für hochspezialisierte digitale Aufgaben. Während grundlegende IT-Kenntnisse in der Bevölkerung solide verbreitet sind, fällt die DACH-Region bei fortgeschrittenen digitalen Fähigkeiten dramatisch zurück. Schlüsselbereiche wie AI Security, Cloud Governance und AppSec bleiben unterbesetzt – mit weitreichenden Folgen für Unternehmenssicherheit und Innovationskraft. Die Ironie liegt in der ineffizienten Nutzung vorhandener Ressourcen: In deutschen Unternehmen werden die Kompetenzen der IT-Fachkräfte durchschnittlich nur zu 19 Prozent genutzt. Das bedeutet, dass nicht nur der externe Arbeitsmarkt versagt, sondern auch interne Strukturen den Mangel künstlich verstärken. Wer digitale Transformation ernst nimmt, muss an beidem ansetzen – am Kompetenzaufbau und an der organisatorischen Reife.

Wettbewerbsdruck und technologische Kluft verschärfen die Polarisierung im Mittelstand

Besonders dramatisch ist die Lage im Mittelstand – dem Rückgrat der DACH-Volkswirtschaften. Während Großunternehmen zunehmend KI einsetzen, um Effizienz und Skalierbarkeit zu steigern, fehlt kleineren Unternehmen oft sowohl das Kapital als auch die Expertise. Diese strukturelle Divergenz verfestigt sich zunehmend: Gut finanzierte Unternehmen nennen Digitalisierung als strategische Herausforderung, während wirtschaftlich schwächere Akteure in Überlebensmodus verharren. Der daraus resultierende Innovationsrückstand ist nicht nur betriebswirtschaftlich riskant, sondern gesamtwirtschaftlich gefährlich. Eine Zwei-Klassen-Ökonomie in der Digitalisierung unterminiert langfristig den Binnenmarkt und die Position der DACH-Region im globalen Wettbewerb.

Inaktivität ist das eigentliche Risiko in der digitalen Transformation

Trotz der alarmierenden Lage bleibt die Reaktion vieler Unternehmen erstaunlich verhalten: Rund ein Drittel der deutschen Unternehmen unternimmt keinerlei Maßnahmen gegen den IT-Fachkräftemangel. Dabei zeigen Best Practices wie die SiTecSkills Academy von Siemens, dass gezieltes Upskilling und Reskilling nicht nur wirksam, sondern auch wirtschaftlich tragfähig sind. Ältere Fachkräfte, Frauen und Quereinsteiger stellen enorme Potenziale dar, die bislang weitgehend ungenutzt bleiben. Hinzu kommt die Möglichkeit der technologischen Kompensation: KI und Automatisierung könnten viele Engpässe abfedern – wenn sie strategisch und intelligent eingesetzt werden. Was fehlt, ist weniger die Technologie als der Wille zur Veränderung und die Fähigkeit, strukturelle Defizite aktiv zu adressieren.

Politik, Bildung und Unternehmen müssen gemeinsam die Weichen neu stellen

Die politischen Maßnahmen zur Fachkräftesicherung – von der FEG in Deutschland über die RWR-Karte in Österreich bis zur Aktivierungsstrategie der Schweiz – setzen richtige Signale, stoßen jedoch an ihre Grenzen, wenn sie nicht durch schnelle Verwaltungsprozesse und strategische Priorisierung flankiert werden. Entscheidend ist nun ein Dreiklang aus radikalem Bürokratieabbau, massiven Bildungsinvestitionen und der gezielten Förderung von KI-Anwendungen. Besonders dringlich: verkürzte Abschreibungszeiten für KI-Investitionen, der Aufbau praxisnaher Ausbildungsallianzen und ein konsequenter Fokus auf digitale Spitzenkompetenzen. Denn die digitale Resilienz der DACH-Region entscheidet über ihre wirtschaftliche Zukunft. Wer in einem KI-getriebenen Zeitalter bestehen will, muss jetzt handeln – strukturell, systemisch und strategisch.

Quelle: Google

SAP: SAP intensiviert seine Partnerschaft mit Mistral AI, um Migrationen auf SAP S/4HANA durch lokal gehostete, intelligente KI-Agenten effizienter zu gestalten. Die in Europa betriebene Infrastruktur erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und Sprachvielfalt (Deutsch, Französisch, Italienisch). Bei der SBB führte ein intelligenter Chatbot zu 80 % weniger Supportanfragen. Zudem automatisieren agentenbasierte Workflows künftig Buchhaltungsprozesse. Die wiederverwendbare KI-Architektur findet branchenübergreifend Anwendung und sichert regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Kosten- und Effizienzoptimierung.

HUMAIN & xAI: HUMAIN (ein PIF-Unternehmen aus Saudi-Arabien) und xAI (gegründet von Elon Musk) haben auf dem US-Saudi Investment Forum eine weitreichende Partnerschaft angekündigt. Ziel ist der Aufbau eines 500+ MW GPU-Rechenzentrums in Saudi-Arabien zur Entwicklung und Skalierung fortschrittlicher KI-Modelle. Zugleich wird xAI’s Grok-Modell landesweit in HUMAINs Plattform HUMAIN ONE integriert, um eine nationale KI-Infrastruktur mit autonomen Agenten und Entscheidungsunterstützung für Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Trump: Ein geleakter Entwurf eines US-Erlasses unter Präsident Trump sieht vor, Bundesstaaten zu verklagen, die eigene KI-Gesetze verabschieden. Eine „AI Litigation Task Force“ unter Leitung des Justizministeriums soll entsprechende Klagen koordinieren. Ziel ist, föderale Vorgaben zur Redefreiheit und zum Binnenmarkt durchzusetzen. Gleichzeitig sollen Fördermittel wie das 42 Mrd. $ schwere Breitbandprogramm zurückgehalten werden, falls Bundesstaaten gegen nationale KI-Richtlinien verstoßen. Kritiker warnen vor einer politisch motivierten Untergrabung demokratischer Regulierungskompetenzen der Bundesstaaten.

Nvidia: Die US-Regierung erwägt laut Insidern, Nvidia den Verkauf seiner H200-KI-Chips nach China zu erlauben – ein mögliches Zeichen für Entspannung im Handelskonflikt mit Peking. Der Schritt würde eine Kurskorrektur der bisherigen Exportbeschränkungen darstellen. Nvidia betont, dass es derzeit keinen wettbewerbsfähigen Rechenzentrums-Chip für China liefern könne. Gleichzeitig schwächelt das China-Geschäft des Konzerns deutlich: Im dritten Quartal brach der Umsatz dort stark ein, während chinesische Konkurrenten wie Huawei und Alibaba eigene KI-Chips vorstellen.

Google: Mit Gemini 3 stellt Google sein bislang leistungsstärkstes multimodales KI-Modell vor, das in Schlussfolgern, agentischen Fähigkeiten und Vibe Coding neue Maßstäbe setzt. Gemini 3 Pro führt Benchmarks wie LMArena an, bietet stark verbesserte Faktengenauigkeit, ein 1-Mio.-Token-Kontextfenster und tiefere Interaktivität. Der neue Deep-Think-Modus steigert die logische Leistung weiter. Gemini 3 ist in Suche, Gemini-App, AI Studio, Vertex AI und der neuen Agentenplattform Google Antigravity verfügbar. Sicherheit wurde umfassend erweitert.

LLMs als Gatekeeper: Künstliche Intelligenz prägt zunehmend den Zugang zu Informationen und beeinflusst damit indirekt die Meinungsfreiheit. Eine Studie mit 268 Prompts zeigte zunächst eine hohe Ablehnungsquote bei legaler, aber kontroverser Rede – etwa zur Beteiligung trans Personen im Sport oder zur Labortheorie von Covid-19. Ein Jahr später reagierten die meisten Modelle offener, mit Ausnahme chinesischer Anbieter wie DeepSeek. Die Förderung quelloffener Modelle gilt als entscheidend, um Machtkonzentration und Informationskontrolle zu verhindern.

State of European Tech 2025: Atomico präsentiert mit dem aktuellen "State of European Tech"-Bericht ein Europa, das technologisch gereift ist, jedoch an strukturellen Hürden leidet. Trotz Rekordwerten von 4,6 Millionen Beschäftigten in der Tech-Branche und über 400 Unicorns fehlt es an Wachstumsfinanzierung, regulatorischer Einheitlichkeit und einer tieferen Risikokultur. Zwar startet Europa fast ebenso viele Unternehmen wie die USA, verliert jedoch oft seine talentiertesten Gründer im späteren Skalierungsprozess. Der Bericht ruft zu konkreten politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen auf, um Europas Innovationskraft langfristig zu sichern.

Arbeitsmarkt 2025: Der massive Anstieg von Entlassungen zum Jahresende wird nicht nur durch wirtschaftliche Unsicherheiten, sondern auch durch den wachsenden Einsatz generativer KI getrieben. Besonders betroffen sind mittlere Führungsebenen und Einstiegspositionen, deren Aufgaben zunehmend automatisiert werden. Experten warnen vor langfristigen Folgen: Ohne gezielte Nachwuchsförderung bricht die Talentpipeline für künftige Fach- und Führungskräfte weg. Die Auflösung des Lernverhältnisses zwischen Einsteigern und Experten gefährdet nachhaltige Kompetenzentwicklung und könnte mittelfristig ganze Branchen schwächen.

Alibaba: Alibaba investiert massiv in Künstliche Intelligenz und positioniert sich strategisch als zentraler Akteur im globalen KI-Wettlauf. Seit 2025 hat der Konzern über 50 Mrd. Dollar in Infrastruktur und eigene Modelle wie Qwen investiert, die offen zugänglich sind und millionenfach genutzt werden. Mit Produkten wie dem KI-Assistenten Quark und der Entwicklerplattform ModelScope setzt Alibaba auf Skalierung und Open Source. Kooperationen mit BMW und Apple stärken die Position im internationalen Markt und zeigen, wie ernst China die globale KI-Führerschaft verfolgt.

Nvidia: Nvidia hat sich von einem Gaming-Spezialisten zum Herzstück der KI-Revolution entwickelt. Mit der Blackwell-GPU-Serie dominieren sie das Training und die Anwendung großer KI-Modelle, unterstützt durch massive Verkäufe an Unternehmen wie OpenAI und Regierungen weltweit. Während Nvidia weiterhin auf GPUs setzt, wachsen alternative Chiptypen wie kundenspezifische ASICs rasant – entwickelt von Hyperscalern wie Google, Amazon und Microsoft. Auch Edge-KI gewinnt an Bedeutung. Nvidia bleibt dank ausgereifter Infrastruktur, Software-Ökosystem (CUDA) und Marktführerschaft der zentrale Akteur – doch der Wettbewerb intensiviert sich deutlich.

Podcast

Unbewusste Denkfallen entdecken

Quelle: The Knowledge Project Podcast

Impuls der Woche: Charlie Munger und The Psychology of Human Misjudgement

Inhalt: In dieser Episode geht es um die wegweisende Rede von Charlie Munger „The Psychology of Human Misjudgement“, in der er rund zwei Dutzend psychologische Tendenzen aufzeigt, die systematisch zu Fehlurteilen führen. Er erklärt anschaulich, wie unsere Denk‑ und Entscheidungsmechanismen durch Anreize, Neigungen und soziale Einflüsse verzerrt werden — und verdeutlicht, warum intelligente Menschen trotzdem irrationale Fehler machen. Diese Einsichten öffnen einen praxisrelevanten Blick auf persönliche wie unternehmerische Entscheidungen.

Kontext: Der Podcast The Knowledge Project mit Shane Parrish als Gastgeber widmet sich dem Lernen von außergewöhnlich erfolgreichen Denkern und deren Modellen — hier richtet sich die Aufmerksamkeit auf Mungers methodischen Blick auf Psychologie und Entscheidungsanalyse. Munger war langjähriger Partner von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway und hat mit seinen mentalen Modellen strategisches Denken in Wirtschaft und Investitionen maßgeblich geprägt.

Ihre Meinung interessiert uns

Wie gut fühlen Sie sich aktuell in der wachsenden Vielfalt von KI-Tools, Anwendungen und Möglichkeiten orientiert?

Ergebnisse der vorherigen Umfrage

Welches externe Umfeld beeinflusst Ihre KI-Entscheidungen am stärksten?

🟨🟨🟨⬜️⬜️⬜️ 🇪🇺 EU-Regulierung & Compliance-Anforderungen

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 🇺🇸 US-Innovationsdynamik & Technologieanbieter

🟩🟩🟩🟩🟩⬜️ 🌏 Globale geopolitische Rivalitäten (USA–China)

🟨🟨🟨⬜️⬜️⬜️ 📉 Externe Faktoren spielen aktuell kaum eine Rolle

State of European Tech 2025

Europas Tech-Skalierungsproblem bremst die nächste Innovationswelle

Was ist das Problem? Europas Tech-Ökosystem wächst dynamisch, doch beim Skalieren bricht das System. Trotz über 40.000 finanzierten Startups und einer Rekordzahl neuer Unicorns fehlt es an ausreichendem Wachstums- und Deep-Tech-Kapital, insbesondere im Vergleich zu den USA, wo einzelne Runden die gesamte europäische Jahresfinanzierung übersteigen. Die Folge ist eine strukturelle Abwanderung von Gründern und Technologien, weil Wachstumskapital, Beschaffungsprogramme und öffentliche Märkte in Europa zu zersplittert und zu flach bleiben.

Wie wird es gelöst? Europäische Player setzen zunehmend auf strategische Großpartnerschaften, um Kapital, Infrastruktur und industrielle Stärke zu bündeln. Beispiele sind Mistrals $2B-Runde mit ASML oder NScale mit einem industrieübergreifenden Konsortium aus Energie-, Compute- und Netzwerkpartnern. Diese Allianzen schaffen die Grundlage für skalierbare AI- und Deep-Tech-Infrastrukturen in Europa und zeigen, dass koordiniertes Kapital europäische Skalierungsbarrieren überwinden kann.

Warum das wichtig ist: Die Verlagerung hin zu digitaler Infrastruktur – AI-Modelle, Rechenzentren, Halbleiter, Sicherheit, Energie – markiert eine neue Phase europäischer Industrialisierung. Gelingt es, Kapitalintensität und Skalierungsfähigkeit zu erhöhen, kann Europa nicht nur seine technologische Souveränität stärken, sondern selbst zu einem globalen Taktgeber werden. Der Übergang von diversifizierten Deep-Tech-Wetten zu einer konzentrierten Finanzierung ambitionierter Outlier-Unternehmen entscheidet darüber, ob Europa die KI-Ära mitgestaltet oder erneut zum Anwendermarkt wird. Für Führungsteams eröffnet dies ein Zeitfenster, in dem Investitionen in europäische Technologie-Cluster strategische Vorteile schaffen, bevor sich Marktstrukturen verfestigen.

Handlungsempfehlung: Unternehmen sollten aktiv strategische Konsortialmodelle prüfen, um Zugang zu europäischer Compute-, Daten- und Forschungskapazität zu sichern und Skalierungshürden gemeinsam zu reduzieren. Parallel sollten Führungsteams europäische AI-Modelle und Deep-Tech-Lösungen testweise in Kernprozesse integrieren, um frühe Lernkurven und technologische Abhängigkeiten zu internalisieren. Kapitalbereitstellung über Corporate Venture und projektbezogene Co-Investments kann zusätzlich helfen, die entstehende Infrastruktur gezielt mitzugestalten.

Ansprechpartner: European Investment Bank (EIB) & European Innovation Council (EIC)

Impact: Europäische AI- und Deep-Tech-Souveränität bis 2030

Relevant für:

Strategie & Corporate Development: ●●●

CIO & IT-Architektur: ●●●

CTO & F&E: ●●●

CFO & Corporate Venture: ●●○

Supply Chain & Operations: ●●○

Public Affairs & Regulierung: ●●○

Produkt & Innovation: ●●○

Risikomanagement & Compliance: ●●○

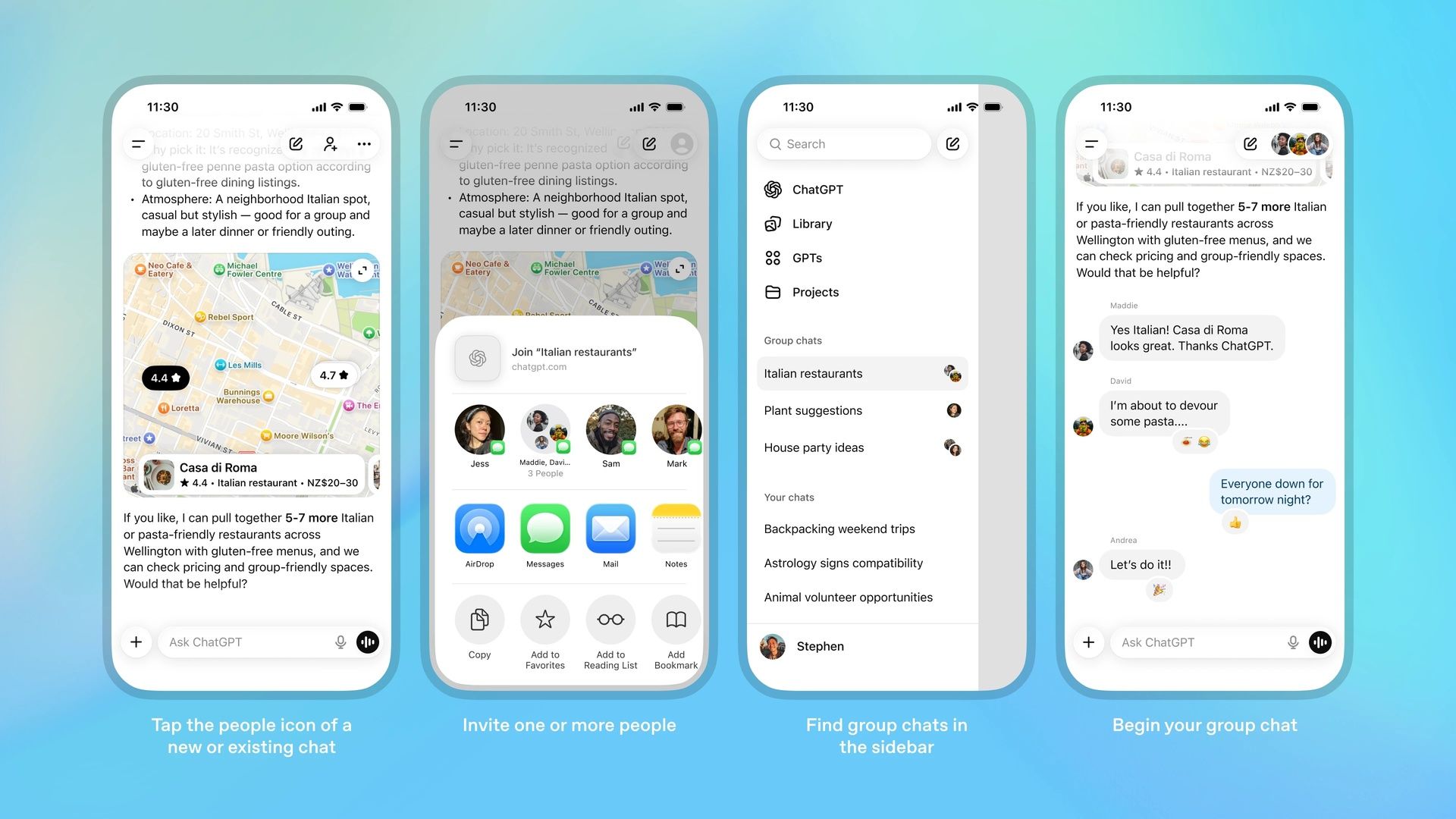

Gruppenchat

Gemeinsam mit ChatGPT im Gruppenchat arbeiten

Quelle: OpenAI

Problemstellung: Zusammenarbeit in digitalen Tools ist oft fragmentiert: Chats, Notizen und KI-Unterstützung existieren getrennt. Wer mit anderen gemeinsam plant, recherchiert oder brainstormt, muss ständig zwischen Tools wechseln – und die KI ist meist nur Einzelnutzern vorbehalten. Dadurch geht Potenzial verloren, gerade bei kreativen oder komplexen Gruppenprozessen.

Lösung: Mit der neuen Gruppenchat-Funktion von ChatGPT können mehrere Personen – Freunde, Kolleginnen oder Projektteams – gemeinsam mit der KI in einer Unterhaltung arbeiten. Die Konversation ist interaktiv: ChatGPT beobachtet, wann es sinnvoll ist, sich einzubringen, antwortet auf Zuruf (z. B. mit "@ChatGPT") und kann sogar auf Nachrichten mit Emojis reagieren oder personalisierte Inhalte auf Basis von Profilbildern erstellen.

Anwendungsbeispiele: Bei der Urlaubsplanung kann ChatGPT Reiserouten vorschlagen, Packlisten erstellen oder Zielorte vergleichen – und das im Dialog mit allen Beteiligten. Im Arbeitskontext lassen sich Gliederungen, Rechercheaufgaben oder Entscheidungsprozesse direkt im Gruppenchat strukturieren und mit Hilfe der KI zusammenfassen. Auch bei kreativen Projekten, wie etwa dem Einrichten einer Wohnung oder dem Gestalten eines Gartens, hilft ChatGPT beim Abwägen von Optionen und beim Festhalten gemeinsamer Vorlieben.

Erklärungsansatz: Technisch basiert die Funktion auf GPT-5.1 Auto, das automatisch das passende Modell auswählt – je nachdem, wer die Frage stellt und welchen Plan (Free, Go, Plus oder Pro) die Person nutzt. Die KI berücksichtigt dabei sowohl Kontext als auch Gruppendynamik. Die persönliche „Memory“ der User wird in Gruppen nicht geteilt, und aus diesen Unterhaltungen entstehen auch keine neuen Erinnerungen – ein wichtiger Aspekt für den Datenschutz.

Fazit: Die Gruppenchat-Funktion macht ChatGPT zu einem echten Kooperationswerkzeug: Es verbindet Menschen und KI in einem Raum, erleichtert Entscheidungsprozesse und schafft neue Möglichkeiten für kollaboratives Arbeiten – kreativ, sicher und flexibel.

Disruption

Wie Jenny Johnson Franklin Templeton durch Umbrüche und Milliardenmärkte führt

Kaum eine Zeit ist so stark vom Wandel geprägt wie die Gegenwart: Politik, Handel, Blockchain und Künstliche Intelligenz wirbeln ganze Branchen durcheinander. Für Jenny Johnson, CEO des globalen Vermögensverwalters Franklin Templeton, ist dies die intensivste Veränderungsphase in über 30 Jahren Berufserfahrung. In einem persönlichen Gespräch schildert sie, wie sie den Familienkonzern durch Unsicherheit, technische Umbrüche und wachsende Marktkomplexität führt – mit klarer Vision und einem bemerkenswerten Gespür für Kultur und Menschen.

Seit der Übernahme der Unternehmensführung hat Johnson Franklin Templeton strategisch neu ausgerichtet: von der Übernahme des Konkurrenten Legg Mason wenige Tage nach ihrem Amtsantritt bis zur Fokussierung auf alternative Anlagen wie Private Equity und Blockchain. Dabei betont sie immer wieder die Bedeutung von Zugang – sowohl zu Investitionsmöglichkeiten für eine breitere Bevölkerung als auch zu neuen Technologien wie KI, die heute zum Wettbewerbsvorteil werden. Gerade in der digitalen Transformation sieht sie enorme Chancen, vorausgesetzt, die Risiken werden professionell gemanagt.

Besonders eindrucksvoll ist Johnsons Haltung zur Nachfolge: Obwohl sie als dritte Generation an der Unternehmensspitze steht, betont sie, dass kein Familienmitglied einen Anspruch auf Führung habe – Leidenschaft und Eignung seien entscheidend. Mit Blick auf ihre eigenen Kinder und Neffen, von denen einige im Unternehmen tätig sind, unterstreicht sie: „Wenn du es nicht liebst, ist es nicht der richtige Job.“

Ein Gespräch, das nicht nur Einblick in die Denkweise einer der einflussreichsten Frauen der Finanzwelt gibt, sondern auch zeigt, wie man in unsicheren Zeiten Führung mit Weitblick lebt.

Werben im KI-Briefing

Möchten Sie Ihr Produkt, Ihre Marke oder Dienstleistung gezielt vor führenden deutschsprachigen Entscheidungsträgern platzieren?

Das KI-Briefing erreicht eine exklusive Leserschaft aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft – von C-Level-Führungskräften über politische Akteure bis hin zu Vordenkern und Experten. Kontaktieren Sie uns, um maßgeschneiderte Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.

Und nächste Woche…

... werfen wir einen genaueren Blick auf den aktuellen Stand des KI-gestützten Codings und analysieren, wie weit Tools und Modelle wie GitHub Copilot, Cursor & Co. tatsächlich in der Lage sind, Entwicklerinnen und Entwickler im Alltag zu unterstützen. Wir diskutieren, welche Aufgaben automatisiert werden können, wo die Grenzen liegen – und wie sich dadurch Anforderungen an Programmierkompetenz und Teamarbeit verändern.

Wir freuen uns, dass Sie das KI-Briefing regelmäßig lesen. Falls Sie Vorschläge haben, wie wir es noch wertvoller für Sie machen können, spezifische Themenwünsche haben, zögern Sie nicht, auf diese E-Mail zu antworten. Bis zum nächsten mal mit vielen neuen spannenden Insights.