Guten Morgen!

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie sich die globale KI-Ökonomie in eine Phase struktureller Konsolidierung bewegt. Der Wandel vollzieht sich nicht mehr in einzelnen Innovationen, sondern im Fundament von Märkten, Institutionen und Infrastrukturen.

Während Europa mit Akteuren wie Mistral an institutioneller Eigenständigkeit arbeitet, gestalten die USA über Regulierung, Kapital und Unternehmens-Strategien die Architektur einer neuen industriellen Ordnung. KI wird zunehmend zur Systemlogik, die Produktion, Finanzen und Arbeit zugleich formt.

Macht entsteht dort, wo Technologie, Kapital und Governance verschmelzen – und genau in diesem Zusammenspiel entsteht das neue Koordinatensystem der globalen Wirtschaft.

Damit das KI-Briefing für Sie maximal nützlich bleibt, freuen wir uns über Ihr Feedback. Teilen Sie uns gerne mit, welche Impulse für Sie am wertvollsten sind – und helfen Sie dabei, unser Briefing in Ihrem Netzwerk bekannt zu machen. Gemeinsam können wir eine Community aufbauen, die voneinander lernt und sich gegenseitig stärkt. Falls Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben, können Sie sich ganz einfach hier anmelden.

Was Sie in diesem Briefing erwartet

News: Mistral stärkt Europas KI-Souveränität mit neuem AI Studio, US-Regierung steuert KI durch Exportkontrollen und Chippolitik, OpenAI wandelt sich zur for-profit Struktur mit Microsoft als Großinvestor, Amazon startet Project Rainier mit Anthropic, OpenAI plant Börsengang mit Bewertung von bis zu einer Billion Dollar, Mercor erreicht 10 Milliarden Dollar Bewertung mit KI-Trainingsboom & Amazon streicht 14.000 Stellen wegen KI-Fokus

Deep Dive: Von der Buchhaltung zur Datenintelligenz – wie KI die Steuerberatung neu definiert

In aller Kürze: Nvidia erreicht fünf Billionen Börsenwert investiert in Nokia und profitiert vom globalen KI-Boom, OpenAI präsentiert mit Aardvark einen autonomen Sicherheitsagenten auf Basis von GPT-5, Qualcomm steigt mit neuen energieeffizienten KI-Chips in den Rechenzentrumsmarkt ein, OpenAI plant autonome KI-Forschungsassistenz und wandelt sich zur Public Benefit Corporation & Neuralink reicht erste Patientendaten seiner Hirnimplantate zur unabhängigen wissenschaftlichen Prüfung ein

Videos & Artikel: TSMC bleibt kritischer Engpass der globalen KI-Industrie und verstärkt geopolitische Abhängigkeiten, Eric Schmidt warnt vor westlicher Selbstzufriedenheit und fordert mehr offene KI-Modelle gegen Chinas Vorsprung, Donald Trump gewinnt Big-Tech-Unterstützung durch Spenden und politische Zugeständnisse nach Amtsantritt, Big Tech investiert Rekordsummen in KI während Analysten vor möglicher Blasenbildung warnen & OpenAI finanziert KI-Infrastruktur über komplexe Rückflussmodelle und riskiert eine auf Pump getriebene Expansion

Impuls: Googles verpasste KI-Vorherrschaft

Umfrage: Wie wird KI Ihrer Einschätzung nach die Entscheidungsfindung in Unternehmen in den nächsten drei Jahren am stärksten verändern?

Meinung der Redaktion: Warum Europa eigene Wege in der KI-Forschung gehen muss

Praxisbeispiel: Canva Creative Operating System als Werkzeug für die Ära der Vorstellungskraft

YouTube: Die Macht Künstlicher Intelligenz / Arte Dokumentation

Europäische Souveränität

Mistral stärkt Europas KI-Souveränität mit neuem AI Studio

Quelle: Mistral

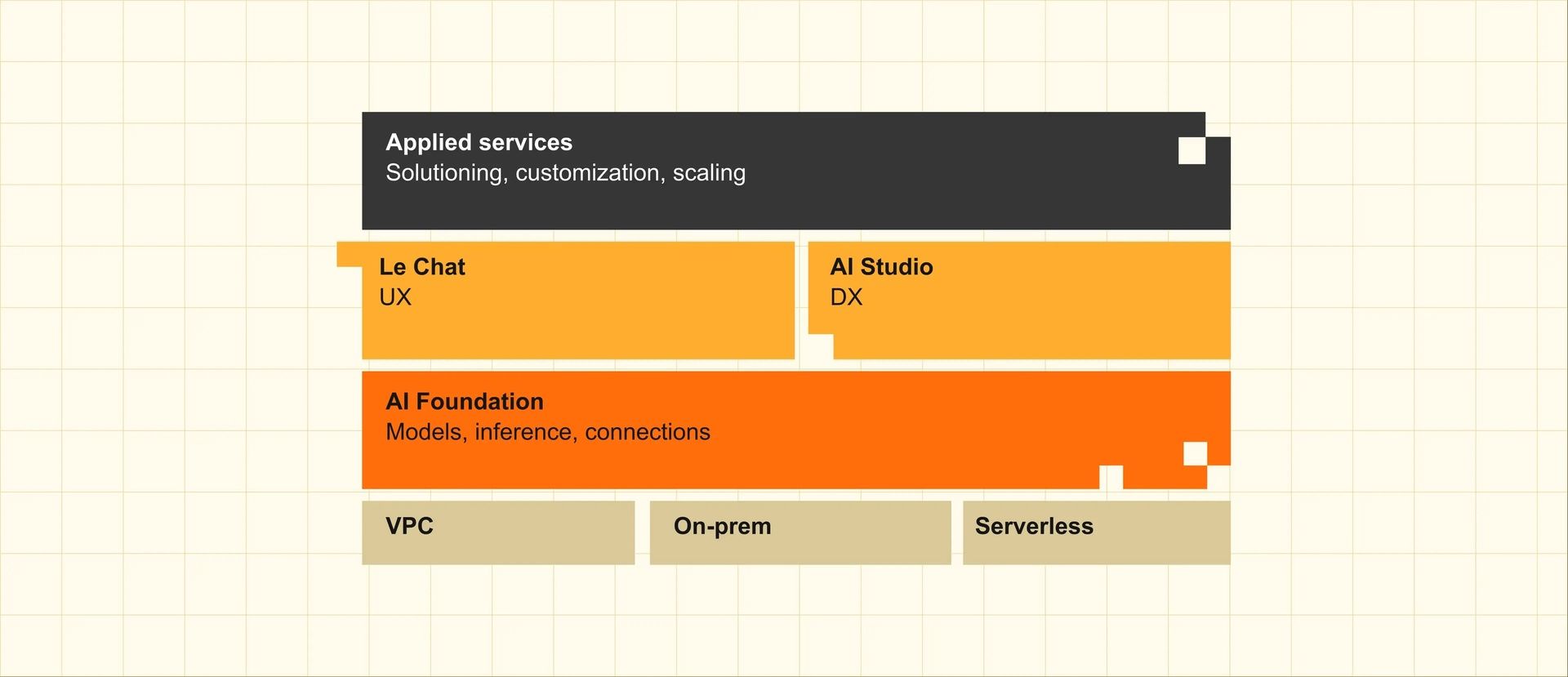

Zusammenfassung: Das französische KI-Unternehmen Mistral hat seine neue Plattform „AI Studio“ vorgestellt. Ziel ist es, Unternehmen in Europa eine eigenständige Entwicklungsumgebung für KI-Anwendungen bereitzustellen – gestützt auf ein wachsendes Portfolio an Open-Source- und proprietären Modellen. Die Plattform ersetzt die bisherige „Le Platforme“ und kombiniert Modellauswahl, Evaluierung, Orchestrierung sowie Governance in einer integrierten Oberfläche. Mit einem klaren Fokus auf Produktionsreife und regulatorische Kontrolle bietet Mistral eine europäische Alternative zu US-Anbietern wie Google. Besonders betont wird der Betrieb auf EU-Infrastruktur sowie die flexible Modellnutzung, auch für den eigenen Serverbetrieb.

Detaillierte Plattformfunktionen: AI Studio bietet Zugriff auf Mistrals gesamte Modellpalette – von Open-Weight-Optionen wie Mixtral 8x22B bis zu proprietären Lösungen wie Mistral Large oder multimodalen Varianten wie Pixtral. Alle Modelle lassen sich zentral testen, vergleichen und in produktive Anwendungen überführen.

Vollintegrierte Observability und Produktionssteuerung: Die Plattform bietet eine eigene Infrastruktur zur Laufzeitüberwachung, Versionskontrolle und Qualitätsmessung. Über Telemetrie, Dashboards und automatische Evaluierungsprozesse wird ein durchgehender Regelkreis zwischen Modellnutzung und Verbesserung geschaffen – inklusive RAG-Workflows für datengetriebene Kontextintegration.

Governance und Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau: Mit dem AI Registry verwaltet AI Studio sämtliche Assets revisionssicher und nachvollziehbar. Ergänzend bietet Mistral Guardrails, Content-Moderation und selbstreflektierende Sicherheitsebenen. Unternehmen behalten volle Kontrolle über Einsatz, Verhalten und Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Warum das wichtig ist: Mit dem AI Studio formuliert Mistral eine europäische Antwort auf die Plattformdominanz des Silicon Valley – nicht durch Nachahmung, sondern durch institutionelle Eigenständigkeit. Die Plattform vereint technologische Leistungsfähigkeit mit regulatorischer Integrität und übersetzt damit den abstrakten Anspruch digitaler Souveränität in operative Realität. Indem Daten, Modelle und Governance vollständig auf europäischer Infrastruktur verbleiben, entsteht ein Alternativmodell, das Transparenz und Kontrolle nicht als bürokratische Fesseln, sondern als ökonomische Ressourcen begreift. In einem globalen KI-Markt, der zunehmend von politischen Abhängigkeiten und proprietären Ökosystemen geprägt ist, setzt Mistral ein Signal für ein anderes Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit – eines, das sich nicht über Größe definiert, sondern über Gestaltungsautonomie.

Regulierung

US-Regierung steuert KI durch Exportkontrollen und Chippolitik

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Trotz gegenteiliger Rhetorik verfolgt die US-Regierung einen aktiven Regulierungsansatz bei Künstlicher Intelligenz. Während Anwendungen wie Chatbots weitgehend unreguliert bleiben, greift Washington massiv in zentrale Elemente der KI-Infrastruktur ein. Exportkontrollen für Hochleistungschips, Handelsabkommen mit ausgewählten Staaten und Einschränkungen bei der Verbreitung von Modellgewichten zeigen: Die USA regulieren nicht weniger, sondern anders. Diese Maßnahmen sind oft in bürokratischen Begriffen verborgen, haben jedoch weitreichende geopolitische und wirtschaftliche Auswirkungen. Die strategische Steuerung der Grundlagen von KI-Systemen offenbart eine neue, technokratische Form der Regulierung.

Technologische Fokussierung der US-KI-Politik: Anstatt sich auf sichtbare KI-Anwendungen zu konzentrieren, regeln die USA gezielt Hardware, Software-Infrastruktur und Modellkomponenten – etwa durch Exportverbote für Chips oder Beschränkungen bei Modellgewichten, die zentrale Leistungsfaktoren großer Sprachmodelle darstellen.

Sicherheitsgetriebene Regulierungsstrategie: Die US-Regierung begründet ihre Eingriffe mit nationaler Sicherheit. Ziel ist es, potenziellen Gegnern wie China den Zugang zu kritischen Technologien zu verwehren, um militärische und wirtschaftliche Vorteile zu sichern und die globale KI-Dominanz abzusichern.

Verschleierung durch Verwaltungsrhetorik: Viele dieser regulatorischen Maßnahmen sind tief in technischen Dokumenten wie “Supercomputer and Semiconductor End Use” versteckt. Diese bewusste Intransparenz erschwert öffentliche Debatten und verhindert eine klare globale Einordnung der US-Politik.

Warum das wichtig ist: Die US-Regierung definiert Regulierung in der KI-Ära neu – nicht durch Verbote für Anwendungen, sondern durch die Kontrolle ihrer Voraussetzungen. Indem Washington den Fluss von Hochleistungschips, Software-Bibliotheken und Modellgewichten gezielt steuert, verschiebt sich die Regulierung von der Ebene des Verhaltens zur Ebene der Infrastruktur. Diese Politik ist weniger sichtbar, aber strategisch weit wirksamer: Sie verknüpft technologische Standards mit geopolitischer Einflussnahme und macht Technologieexporte zu Instrumenten nationaler Machtprojektion. Für Europa bedeutet das eine doppelte Herausforderung – ökonomisch, weil zentrale Technologien zunehmend politisiert werden; und politisch, weil Regulierung nun zum Vehikel geopolitischer Ordnung wird.

KI-Governance

OpenAI wandelt sich zur for-profit Struktur mit Microsoft als Großinvestor

Quelle: Wikimedia

Zusammenfassung: OpenAI hat seine Umstrukturierung abgeschlossen und operiert künftig als gewinnorientiertes Unternehmen innerhalb einer gemeinnützigen Stiftung. Die neue Struktur erlaubt es, Kapital aufzunehmen und strategische Partnerschaften auszuweiten. Microsoft bleibt dabei exklusiver Partner für KI-Modelle und Azure-Zugänge – und hält rund 27 % an der neu gegründeten OpenAI Group. Der Umbau war Voraussetzung für milliardenschwere Investments, darunter 30 Milliarden US-Dollar von SoftBank. Die Vereinbarung mit Microsoft sichert IP-Rechte bis 2032, ermöglicht OpenAI aber künftig mehr Unabhängigkeit, etwa bei Drittanbieter-Entwicklungen und beim Zugang zu staatlichen Auftraggebern.

Neue Rahmenbedingungen der Microsoft-Partnerschaft: Die aktualisierte Vereinbarung erlaubt OpenAI, in bestimmten Bereichen mit Drittanbietern zusammenzuarbeiten, ohne die Exklusivität von Azure für API-Produkte zu verletzen. Zugleich darf Microsoft eigene AGI-Initiativen verfolgen und erhält weiterhin umfassende IP-Rechte – ausgenommen ist nur OpenAIs Consumer-Hardware.

Langfristige finanzielle und operative Bindung: OpenAI verpflichtet sich, zusätzliche Azure-Services im Wert von 250 Milliarden US-Dollar zu beziehen. Im Gegenzug entfallen Microsofts Vorkaufsrechte für Cloud-Leistungen. Die Umsatzbeteiligung bleibt bis zur AGI-Verifikation bestehen, wird aber auf einen längeren Zeitraum gestreckt.

Verifikationsmechanismus für AGI-Entwicklung: Ein zentrales Element der neuen Struktur ist die Einrichtung eines unabhängigen Expertengremiums, das die Erklärung über das Erreichen von AGI prüfen muss. Dies betrifft sowohl IP-Nutzung als auch die Überführung in neue Vertragsphasen.

Warum das wichtig ist: Mit der Umwandlung in eine for-profit Struktur rückt OpenAI endgültig in die Logik des Marktes – und entfernt sich zugleich von ihrem ursprünglichen Ethos der Gemeinnützigkeit. Die neue Architektur mit Microsoft als Großinvestor ermöglicht zwar milliardenschwere Skalierung, wirft aber Fragen nach Kontrolle, Transparenz und Interessenkonflikten auf. Die formalisierte AGI-Verifikation wirkt dabei weniger wie eine Hürde, sondern wie eine symbolische Absicherung in einem zunehmend ökonomisierten System. OpenAI wird so zum Testfall für die Frage, ob sich unternehmerische Macht und gesellschaftliche Verantwortung in der Ära generativer KI noch glaubwürdig vereinen lassen.

Infrastruktur

Amazon startet Project Rainier mit Anthropic

Quelle: Amazon

Zusammenfassung: Amazon Web Services (AWS) hat mit Project Rainier eines der weltweit größten KI-Compute-Cluster in Betrieb genommen. Das System umfasst fast 500.000 Trainium2-Chips und wurde weniger als ein Jahr nach seiner Ankündigung fertiggestellt. Partner Anthropic nutzt die Infrastruktur bereits, um neue Versionen seines Modells Claude zu trainieren, das bis Ende 2025 auf mehr als eine Million Trainium2-Chips skaliert werden soll. AWS kombiniert bei Rainier eigene Chipentwicklung, Hardwarearchitektur und Softwareoptimierung, um Rechenleistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zugleich zu maximieren.

Technologische Dimension: Project Rainier ist rund 70 % größer als jede bisherige AWS-KI-Plattform. Die UltraServer-Architektur vernetzt zehntausende Trainium2-Chips über Hochgeschwindigkeitsverbindungen, was Trainingszeiten drastisch verkürzt und Modellkomplexität deutlich steigert.

Strategische Partnerschaft: Anthropic erhält durch Rainier Zugang zu bisher unerreichter Rechenleistung. Das ermöglicht schnellere Entwicklung und Evaluierung neuer Claude-Versionen und stärkt zugleich AWS’ Position als führender Cloudanbieter für generative KI.

Nachhaltigkeitsaspekt: Trotz des massiven Energiebedarfs setzt AWS auf 100 % erneuerbare Stromquellen, Wassereffizienz und neue Kühltechnologien. Damit soll der steigende Compute-Bedarf klimaneutral gedeckt werden und Rainier als Blaupause für künftige Rechenzentren dienen.

Warum das wichtig ist: Project Rainier zeigt, dass der eigentliche Wettlauf in der KI längst nicht mehr um Algorithmen, sondern um Recheninfrastruktur geführt wird. Amazon bündelt mit Rainier erstmals alle Ebenen – vom Chip bis zur Cloud – in einer geschlossenen industriellen Architektur. Diese vertikale Integration erlaubt Trainingsgeschwindigkeiten und Effizienzgrade, die selbst NVIDIA oder Google unter Druck setzen. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die technische Größe, sondern die strategische Implikation: Wer die Infrastruktur kontrolliert, bestimmt künftig das Innovationstempo. Rainier ist damit weniger ein technisches Projekt als ein industriepolitisches Statement – die Machtachse der KI verlagert sich von der Forschung in die Fabriken der Rechenleistung.

Kapitalmärkte

OpenAI plant Börsengang mit Bewertung von bis zu einer Billion Dollar

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: OpenAI bereitet einen der größten Börsengänge aller Zeiten vor. Interne Quellen berichten, dass das Unternehmen eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar anstrebt, mit einem möglichen Startzeitpunkt in der zweiten Hälfte 2026. Ziel sei es, Kapital für den massiven Ausbau der eigenen KI-Infrastruktur zu beschaffen. Parallel hat OpenAI seine Unternehmensstruktur überarbeitet und die Kontrolle an die neu gegründete OpenAI Foundation übergeben, die nun eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen hält. Mit einem erwarteten Jahresumsatz von rund 20 Milliarden Dollar gewinnt OpenAI strategisch wie finanziell rasant an Gewicht.

IPO-Zeitplan und Bewertung: Die Gespräche über den Börsengang befinden sich noch in einem frühen Stadium, doch intern wird ein Zeitrahmen zwischen Ende 2026 und 2027 diskutiert. Je nach Marktbedingungen könnte eine Bewertung zwischen 60 Milliarden und bis zu einer Billion Dollar erzielt werden, was OpenAI zu einem der wertvollsten Tech-Unternehmen weltweit machen würde.

Strukturelle Neuausrichtung: Im Vorfeld des geplanten Börsengangs wurde OpenAIs komplexe Unternehmensstruktur erneut verändert. Die neue Holding „OpenAI Group“ wird von der gemeinnützigen OpenAI Foundation kontrolliert, die über Anreizmechanismen am finanziellen Erfolg des Unternehmens beteiligt ist und eine aktive Aufsicht über die Entwicklung Künstlicher Intelligenz behalten soll.

Strategische Wachstumsziele: OpenAI-CEO Sam Altman plant laut internen Informationen massive Investitionen in KI-Infrastruktur, die sich auf mehrere Billionen Dollar belaufen könnten. Ein Börsengang soll nicht nur neues Kapital bringen, sondern auch Übernahmen durch den Einsatz börsennotierter Aktien erleichtern und die Abhängigkeit von Microsoft verringern.

Warum das wichtig ist: Ein Börsengang in dieser Größenordnung würde OpenAI grundlegend verändern – von einem Forschungsunternehmen zu einem börsennotierten Machtzentrum, das sich nach den Erwartungen der Finanzmärkte richten muss. Wachstum, Innovation und Risikoabwägung werden dann nicht mehr allein durch technologische Ziele bestimmt, sondern durch Renditedruck, Quartalszahlen und Investorenstimmung. Damit droht sich der innere Kompass von OpenAI zu verschieben: weg von langfristiger Sicherheits- und Ethikforschung, hin zu einer Logik, in der Kapitalbeschaffung und Kurssteigerung zur obersten Priorität werden. Der geplante IPO steht damit sinnbildlich für eine KI-Industrie, die beginnt, sich selbst als Finanzprodukt zu verstehen – mit allen Dynamiken und Risiken, die das mit sich bringt.

KI-Training

Quelle: Mercor

Mercor erreicht 10 Milliarden Dollar Bewertung mit KI-Trainingsboom

Zusammenfassung: Das erst 2023 gegründete US-Startup Mercor wird nach einer neuen Finanzierungsrunde mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Die Firma hat sich als zentraler Dienstleister im KI-Ökosystem etabliert, indem sie hochqualifizierte Fachkräfte vermittelt, die große Sprachmodelle trainieren. Mercor beschäftigt weltweit rund 30.000 Auftragnehmer, darunter Juristen, Mediziner und Journalisten, die KI-Systeme mit menschlichem Wissen und kritischem Feedback versorgen. Die enorme Nachfrage nach diesen Dienstleistungen spiegelt sich in der Vervierfachung der Einnahmen seit Juni wider – ausgelöst durch die strategische Neupositionierung im Trainingsmarkt für generative KI.

Massive Expansion des Expertennetzwerks: Mercor hat sein anfängliches Geschäftsmodell aus dem Bereich Tech-Recruiting genutzt, um eine globale Plattform für spezialisierte KI-Trainingsdienste aufzubauen. Heute greifen Unternehmen wie OpenAI und Anthropic auf dieses Netzwerk zurück, das inzwischen auch hochbezahlte Verträge für Ärzte und politische Analysten umfasst.

Strategischer Vorteil durch Meta-Investment bei Scale AI: Nachdem Meta einen 49-Prozent-Anteil an Scale AI für 14 Milliarden Dollar erworben hat, profitiert Mercor von einem Vertrauensvorsprung bei Kunden, die Neutralität und Datenschutz priorisieren. Der Umsatzanstieg nach dem Meta-Deal unterstreicht Mercors Positionierung als unabhängige Alternative im sensiblen Datenlabeling-Markt.

Rechtsstreit mit Scale AI eskaliert: Die zunehmende Konkurrenz im Markt mündete im September in eine Klage von Scale AI gegen Mercor wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen. Die rechtliche Auseinandersetzung markiert den eskalierenden Wettbewerb um Know-how und Marktanteile im lukrativen Trainingssegment für KI-Modelle.

Warum das wichtig ist: Mercor steht für den Aufstieg einer neuen Industrie, die menschliches Fachwissen zum zentralen Treiber im Training von KI-Systemen macht. Das Unternehmen zeigt, dass die Qualität künstlicher Intelligenz zunehmend von menschlicher Urteilskraft abhängt und nicht allein von Rechenleistung. Mit seinem globalen Netzwerk aus Experten verwandelt Mercor Wissen in eine skalierbare Ressource und positioniert sich an der Schnittstelle von Technologie, Bildung und Arbeit. Die Milliardenbewertung verdeutlicht, wie Wissen zum produktiven Kapital einer digitalen Ökonomie wird und wie daraus ein neuer, hochdynamischer Markt für intellektuelle Dienstleistungen entsteht.

Arbeitsmarkt

Amazon streicht 14.000 Stellen wegen KI-Fokus

Quelle: Shutterstock

Zusammenfassung: Amazon kündigt den Abbau von 14.000 Stellen im Verwaltungsbereich an, um sich organisatorisch auf eine KI-zentrierte Zukunft auszurichten. Die Kürzungen betreffen rund 4 % der globalen Corporate-Belegschaft. CEO Andy Jassy will Amazon agiler aufstellen und bezeichnet künstliche Intelligenz als die „transformativste Technologie seit dem Internet“. Entlassene Mitarbeiter erhalten bevorzugten Zugang zu neuen internen Rollen. Gleichzeitig plant Amazon Investitionen in Schlüsselbereiche wie generative KI, Automatisierung und Agententechnologie. Interne Umstrukturierungen sollen langfristig Effizienzgewinne bringen. Laut interner Mitteilungen sind weitere Stellenstreichungen nicht ausgeschlossen.

Strategische Neuausrichtung durch KI-getriebene Effizienz: Amazon will künftig mit flacheren Hierarchien und schlankeren Strukturen operieren, um schneller auf technologische Entwicklungen zu reagieren. Die Rolle von KI wird dabei als zentraler Treiber zukünftiger Innovations- und Organisationsformen gesehen.

Personalplanung im Übergang zur Automatisierung: Entlassene Mitarbeitende erhalten eine 90-tägige Übergangsfrist zur internen Neuorientierung. Gleichzeitig betont Amazon, dass gezielt neue Rollen geschaffen werden, etwa in der Entwicklung und dem Betrieb KI-basierter Systeme.

Marktlogik hinter dem Abbau: Analysten sehen in den Maßnahmen einen Paradigmenwechsel weg von wachstumsorientierter Personalexpansion hin zur Konsolidierung durch Technologieeinsatz. Der finale Stellenabbau könnte bis zu 30.000 Beschäftigte betreffen.

Warum das wichtig ist: Amazons Personalabbau steht für den Übergang von der digitalen zur algorithmischen Organisation. Der Konzern nutzt Künstliche Intelligenz nicht mehr nur als Werkzeug, sondern als Steuerungsprinzip. Verwaltung wandelt sich zu datengetriebener Prozessarchitektur, Entscheidungsfindung wird zunehmend automatisiert, und Hierarchien treten hinter Systemlogik zurück. Diese Entwicklung zeigt, wie KI die Beziehung zwischen Beschäftigung und Produktivität neu ordnet: Effizienz entsteht nicht durch Ausweitung der Belegschaft, sondern durch Präzision in der maschinellen Ausführung. Für den globalen Arbeitsmarkt bedeutet das den Beginn einer Ära, in der Management immer stärker zur Frage der Modellgestaltung wird.

Präsentiert von Simplify Tax

Von der Buchhaltung zur Datenintelligenz – wie KI die Steuerberatung neu definiert

Quelle: Shutterstock

Die digitale Buchhaltung ist längst keine Zukunftsvision mehr. Sie ist in manchen Kanzleien schon seit vielen Jahren Realität. Doch der eigentliche Wandel ist spätestens jetzt im „Zeitalter der KI“, so richtig zu spüren. Während andere noch umstellen, arbeiten wir bereits mit Systemen, die mitdenken, lernen und Entscheidungen vorbereiten.

KI-Lösungen wie ChatGPT, Copilot oder branchenspezifische Anwendungen wie Finmatics verändern nicht nur Prozesse, sondern die Rolle der Steuerberatung selbst. Was früher als administrative Pflicht galt, wird nun zur Quelle strategischer Einsicht: Daten werden zu Wissen, Wissen wird zu Handlung.

Moderne Steuerberatung bedeutet, diesen Wandel bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten, effizienter, vorausschauender und intelligenter als je zuvor. Vor allem aber nicht auf Biegen und Brechen. Dort, wo KI echten Mehrwert schafft, wird sie gezielt getestet und eingesetzt. Dort, wo sie keinen Nutzen bringt, bleibt sie außen vor.

Genau dort setzen wir bei Simplify Tax an, denn wahre Zukunftsfähigkeit zeigt sich nicht in blindem Technikeinsatz, sondern im klugen Zusammenspiel von Erfahrung, Technologie und menschlichem Verständnis. Die Stärke liegt nicht mehr in der Dateneingabe, sondern im Denken in Zusammenhängen.

Von der Automatisierung zur Intelligenz

Lange Zeit war Automatisierung gleichbedeutend mit Regeln und Vorlagen. Heute erkennt KI jedoch nicht nur Text, sondern auch Kontext. Sie kann zwischen Lieferantenrechnungen und Gutschriften unterscheiden, IBANs lesen, Umsatzsteuer-IDs prüfen und buchhalterische Muster erkennen. Systeme wie FreeFinance, Domonda oder sevDesk integrieren KI-Module, die Buchungsvorschläge generieren. Dadurch wird der durchschnittliche Anwender mit etwas Buchhaltungswissen mittlerweile zu einem durchaus versierten Buchhalter.

Der Schritt von der Erfassung zur Intelligenz bedeutet: Buchhaltung wird vorausschauend. Unstimmigkeiten, Liquiditätsengpässe oder Steuerrisiken werden erkannt, bevor sie entstehen und die Rolle der Steuerberatung verschiebt sich vom Reagieren hin zum Gestalten. So entsteht eine neue Qualität: datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit, nachvollziehbar, sicher und effizient.

Die Kanzlei als Datenarchitekt

Moderne Steuerberatung nutzt KI nicht nur für die Verbuchung, sondern als Infrastruktur für Wissen. Rechnungen, Verträge, Kontobewegungen, sie alle werden zu Datenpunkten, die steuerlich, rechtlich und strategisch verknüpft werden können.

KI-Systeme aggregieren diese Informationen, analysieren Trends und schlagen Handlungsoptionen vor. So entsteht eine neue Rolle: vom Zahlensammler zum Datenarchitekten. Der wahre Mehrwert zeigt sich aber erst in der Verbindung, erst durch die Integration in Buchhaltungs-, CRM- und DMS-Systeme entsteht ein durchgängiger Datenfluss.

Steuerberatung wird damit zu einem strategischen Knotenpunkt, der Information, Beratung und Technologie miteinander vereint.

Vom Beleg zur Entscheidung: Der neue Workflow

Ein Beispiel: Eine eingehende Rechnung wird von KI erfasst, mit OCR- und Kontextanalyse verarbeitet, kategorisiert, kontiert und automatisch mit Zahlungsfreigabe versehen. Das System erkennt, dass die Rechnung mit seinem Zahlungsziel zu einem möglichen Liquiditätsengpass führe könnte, schlägt eine Handlungsempfehlung vor und leitet sie zur Freigabe an den Entscheidungsträger weiter.

Der Steuerberater sieht nicht mehr den Beleg, sondern das Ergebnis:

„Möglicher Liquiditätsengpass erkannt, Klient rechtzeitig informieren.“

So wird Buchhaltung zum Entscheidungsfluss, ein nahtloser Übergang von Information zu Handlung. Für Mandanten bedeutet das: weniger Aufwand, geringere Kosten, mehr Transparenz und Beratung, die auf Echtzeitdaten basiert.

Chancen und Verantwortung

Mit der Effizienz wächst auch die Verantwortung. KI kann keine steuerliche Haftung übernehmen, keine Ermessensentscheidungen treffen und braucht häufig noch technischen Feinschliff um Berufsgeheimnisse zu wahren.

Deshalb bleibt die menschliche Kontrolle zentral. Steuerberatung, die KI einsetzt, muss Datenschutz, GoBD-Konformität und Dokumentationspflichten strikt beachten. Verantwortungsbewusster Technikeinsatz bedeutet, Innovation und Berufsethik in Einklang zu bringen.

Dafür braucht es ein enges Zusammenspiel zwischen steuerlicher Expertise und technologischem Know-how. Der moderne Steuerberater arbeitet daher nicht nur Hand in Hand mit Fachleuten aus den Bereichen KI und IT, sondern holt sich dieses Wissen direkt in die Kanzlei, durch spezialisierte Experten, die sowohl IT als auch Steuerrecht beherrschen und einen klar strukturierten, kontinuierlichen Schulungsrhythmus für das gesamte Team etablieren.

Die einmalige Excel-Schulung von früher reicht schon lange nicht mehr aus.

In der modernen Kanzlei wird sie durch regelmäßige Weiterbildung im Bereich künstlicher Intelligenz ergänzt, praxisorientiert, anwendungsnah und mit dem Ziel, die Qualität der Arbeit dauerhaft auf ein neues Niveau zu heben.

Der Effekt: Fachkräfte werden entlastet, Mandanten erhalten präzisere Ergebnisse in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten und der Steuerberater gewinnt an Bedeutung als verlässlicher Partner, der komplexe Zusammenhänge erklärt, zeitnah bewertet und in strategische Entscheidungen übersetzt.

Der richtige Fahrplan

Der Weg in die KI-gestützte Steuerberatung beginnt mit kleinen, klar definierten Use Cases:

Automatisierte Belegerkennung und Kontierung

Intelligente Umsatzsteuerprüfung

Prozessoptimierung im Kanzleialltag

Chatbots für interne Wissensabfragen

Prognosen zu Liquidität und Steuerlast

Wer diese Systeme früh integriert, schafft eine Architektur, die mitwächst. Der nächste Schritt: eigene KI-Agenten, die Mandantenkommunikation, Reporting oder Aufgabenmanagement übernehmen, stets unter Aufsicht, aber mit enormem Potenzial.

Die Kanzlei der Zukunft kombiniert technologische Expertise mit tiefem steuerlichem Verständnis und schafft damit eine neue Qualität der Beratung.

Fazit: Die Zukunft der Steuerberatung ist hybrid

KI wird den Steuerberater nicht ersetzen, sie wird ihn erweitern.

In einer Welt, die immer komplexer wird, bleibt steuerliche Expertise unverzichtbar.

Auch wenn viel vom Bürokratieabbau die Rede ist: Steuern werden wir weiterhin zahlen müssen und zumindest der Blick in die Vergangenheit beweist, sie wurden nie einfacher.

Die Zukunft der Steuerberatung liegt daher in der Verbindung aus technologischer Präzision und menschlichem Urteilsvermögen.

Nur wer beides vereint, kann den wachsenden Herausforderungen einer dynamischen Wirtschaftswelt wirksam begegnen.

Wer heute in digitale Intelligenz investiert, schafft morgen Freiraum für das Wesentliche: Beratung, Strategie und nachhaltigen Erfolg. Denn wahre Modernität zeigt sich nicht in der Software, sondern in der Haltung, sie klug und immer im Sinne des Mandanten einzusetzen.

Quelle: Nvidia

Nvidia: Das Unternehmen hat als erstes weltweit die Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert überschritten – angetrieben vom KI-Boom. Ursprünglich auf Grafikprozessoren für Videospiele spezialisiert, ist Nvidia heute zentraler Lieferant für KI-Hardware und erwartet allein 500 Milliarden USD Umsatz mit KI-Chips. Zusätzlich investiert Nvidia eine Milliarde US-Dollar in Nokia zur Entwicklung von 6G-Technologie. Trotz wachsender Euphorie warnen Experten vor einer möglichen Überbewertung, während US-Tech-Aktien generell auf Rekordniveau steigen.

OpenAI: Mit Aardvark stellt OpenAI einen autonomen Sicherheitsagenten auf Basis von GPT-5 vor, der wie ein menschlicher Security-Forscher Schwachstellen in Software erkennt und behebt. Aardvark analysiert kontinuierlich Code-Repositories, erstellt Bedrohungsmodelle, erkennt Schwachstellen, validiert deren Ausnutzbarkeit und schlägt gezielte Patches vor. In ersten Tests erkannte das System 92 % der bekannten Schwachstellen. Derzeit in privater Beta aktiv, wird Aardvark bereits intern und bei Partnern eingesetzt und soll langfristig auch Open-Source-Projekte unterstützen.

Qualcomm: Qualcomm steigt mit zwei neuen KI-Chips – AI200 (ab 2026) und AI250 (ab 2027) – in den Rechenzentrumsmarkt ein und positioniert sich damit erstmals direkt gegen Nvidia und AMD. Die Chips zielen auf energieeffiziente Inferenz statt Training und nutzen Technologien aus Qualcomms Mobilchip-Sparte. Eine Partnerschaft mit dem saudi-arabischen Unternehmen Humain unterstreicht die Ambitionen. Die Aktie stieg nach der Ankündigung um 11 %. Analysten sehen darin einen vielversprechenden Schritt zur Diversifizierung abseits des stagnierenden Smartphone-Marktes.

OpenAI: OpenAI plant, bis 2028 eine vollständig autonome KI-Forschungsassistenz zu entwickeln, die größere Forschungsprojekte eigenständig bearbeiten kann. Bereits 2026 soll ein „Praktikanten“-Niveau erreicht werden. CEO Sam Altman betonte dies anlässlich der Umwandlung in eine Public Benefit Corporation, die neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet. Mit Fokus auf algorithmische Innovation und massiven Rechenleistungseinsatz soll die Forschung beschleunigt werden. Die Non-Profit-Stiftung bleibt mit 26 % beteiligt und steuert die Forschungsrichtung, einschließlich einer 25-Milliarden-Dollar-Initiative zur Krankheitsbekämpfung durch KI.

Neuralink: Das von Elon Musk gegründete Unternehmen hat erstmals Patientendaten aus seinen Hirnimplantat-Studien zur wissenschaftlichen Begutachtung eingereicht. Die Daten stammen von den ersten drei implantierten Personen und wurden an das renommierte New England Journal of Medicine übermittelt. Ziel ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit des Geräts unabhängig bewerten zu lassen. Neuralink plant langfristig Implantate für breite Anwendungen – auch bei gesunden Menschen – und strebt bis 2031 jährlich 20.000 Implantationen sowie Einnahmen von einer Milliarde Dollar an.

TSMC: Die Aktienkurse großer Tech-Konzerne steigen rasant – getrieben von der globalen KI-Euphorie. Doch ein zentrales Risiko bedroht die gesamte Branche: Fast alle modernen KI-Chips – darunter Nvidias H100 – werden von einem einzigen Hersteller produziert, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Sollte China Taiwan militärisch angreifen, könnten Produktionsausfälle bei TSMC die globale KI-Industrie zum Erliegen bringen. Ersatz durch Samsung ist technisch schwierig, alternative Fabriken in den USA Jahre entfernt. Damit hängt ein erheblicher Teil des Marktes an einem geopolitischen Nadelöhr.

Eric Schmidt: Der ehemalige Google-CEO warnt vor einer Unterschätzung der KI-Revolution und plädiert für ein entschiedenes westliches Engagement. China setze stark auf offene Modelle und massenhafte KI-Anwendungen, während der Westen primär auf geschlossene Systeme und AGI fokussiert sei. Schmidt fordert mehr Open-Source-Initiativen und betont die strategische Bedeutung von KI in Verteidigung, Raumfahrt und Robotik. Er sieht KI kurzfristig als mächtiges Werkzeug für den Menschen – echte AGI mit eigener Zielsetzung sei jedoch noch Jahre entfernt.

Governance: 2025 empfing Donald Trump als neuer Präsident führende Tech-CEOs wie Zuckerberg, Altman und Pichai – ein abrupter Kurswechsel nach Jahren der Konfrontation mit Big Tech. Zuvor hatten Tech-Konzerne und andere Großunternehmen über 240 Millionen US-Dollar an Trumps Inaugurationsfonds gespendet. Im Gegenzug verschwanden Ermittlungen, Regulierungen wurden abgeschwächt und politische Vorteile gewährt. Von Nvidia bis Meta, von Boeing bis Chevron: Zahlreiche Firmen sicherten sich durch Spenden Einfluss – legal, aber auf Kosten demokratischer Transparenz und fairer Marktregeln.

Big Tech: Die größten Tech-Konzerne planen für 2026 Rekordinvestitionen von über 400 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz – und halten das dennoch für unzureichend. Engpässe bei Rechenkapazitäten und der Wettlauf um die Entwicklung Allgemeiner Künstlicher Intelligenz (AGI) treiben die Ausgaben. Während Google erste Umsätze mit AI meldet, sehen Anleger bei Meta und Microsoft Risiken mangels klarer Ertragsaussichten. Analysten stellen zunehmend die Frage, ob sich hier eine Blase bildet – trotz weiterhin hoher Marktnachfrage.

OpenAI: Das Unternehmen nutzt komplexe, teils zirkuläre Finanzierungsmodelle, um seine milliardenschweren Rechenzentrums- und Chipkapazitäten auszubauen. Investoren wie Microsoft, SoftBank, Nvidia und Oracle stellen hohe Summen bereit, erhalten im Gegenzug Aufträge oder Anteile. So fließen Milliarden teils zurück an die Geldgeber. Diese Strategie beschleunigt das Wachstum, birgt jedoch erhebliche Risiken bei stagnierender Technologiedynamik. Experten sehen Anzeichen einer möglichen Finanzblase, da kleinere Partner wie CoreWeave hohe Schulden aufnehmen und bei Rückschlägen insolvenzgefährdet sind.

Podcast

Googles verpasste KI-Vorherrschaft

Quelle: Acquired Podcast

Impuls der Woche: Acquired – Google, the AI Company

Inhalt: Trotz technologischer Führungsrolle und fast vollständiger Kontrolle über die globale KI-Talentelite konnte Google den Start von ChatGPT nicht kontern – ein Paradebeispiel für das Innovator’s Dilemma. Der Podcast zeichnet detailreich nach, wie Google den Transformer erfand, entscheidende Köpfe verlor, dennoch Weltklasse-Infrastruktur aufbaute – und heute Gefahr läuft, durch das eigene Geschäftsmodell ausgebremst zu werden.

Kontext: Der Podcast „Acquired“ analysiert regelmäßig unternehmerische Erfolgsgeschichten mit strategischer Tiefenschärfe. Die aktuelle Staffel widmet sich Tech-Konzernen im KI-Zeitalter. Mit akribischer Recherche und präziser Narration liefert das Format wertvolle Einordnungen für Entscheidungsträger, die technologische Umbrüche strategisch verstehen und einordnen müssen.

Ihre Meinung interessiert uns

Wie wird KI Ihrer Einschätzung nach die Entscheidungsfindung in Unternehmen in den nächsten drei Jahren am stärksten verändern?

- 🧠 Von Daten zu Entscheidungen: KI wird Managemententscheidungen zunehmend automatisieren und auf Datenbasis optimieren.

- 👥 Neue Führungsrollen: KI wird die Rolle von Führungskräften verändern – weg vom Entscheider, hin zum Navigator und Ethik-Moderator.

- 💼 Wettbewerbsdruck: KI wird vor allem über Effizienz- und Innovationsvorsprünge über Gewinner und Verlierer entscheiden.

- ⚖️ Regulierung & Vertrauen: KI wird weniger durch technische, sondern durch politische und ethische Grenzen geprägt sein.

Ergebnisse der vorherigen Umfrage

Welcher Faktor wird Ihrer Einschätzung nach am stärksten über die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im KI-Zeitalter entscheiden?

🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ 💡 Geschwindigkeit der Implementierung und Skalierung von KI

🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ 🧠 Qualität der Daten, Modelle und interne Lernprozesse

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 👥 Fähigkeit, Mensch–Maschine-Kollaboration produktiv zu gestalten

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⚖️ Strategischer Umgang mit Regulierung, Ethik und Akzeptanz

KI-Wettbewerb

Warum Europa eigene Wege in der KI-Forschung gehen muss

Quelle: Shutterstock

Es ist ein Trugschluss zu glauben, Europa könne durch Nachahmung amerikanischer oder chinesischer Large Language Models (LLMs) zu globaler KI-Relevanz finden. Der Aufwand, ein konkurrenzfähiges Sprachmodell zu bauen, ist inzwischen astronomisch – Milliardeninvestitionen, exklusive Datenzugänge, spezialisierte Hardware-Infrastruktur. Wer hier mithalten will, spielt nach den Regeln anderer. Und spielt ein Spiel, das längst zur Commodity geworden ist. Die Fähigkeiten von LLMs gleichen sich immer stärker an, ihr Alleinstellungswert sinkt. Wer jetzt noch versucht, einen „europäischen ChatGPT-Klon“ zu entwickeln, investiert vor allem in Rückstand.

Gerade deshalb braucht es eine strategische Neujustierung. Statt Ressourcen in ein Rennen zu stecken, das man nicht gewinnen kann, sollte sich Europa auf die Felder konzentrieren, in denen es noch Gestaltungsmacht hat: spezialisierte KI-Anwendungen, die auf echte Wertschöpfung zielen. KI ist mehr als Textvervollständigung. Sie kann industrielle Prozesse optimieren, medizinische Forschung beschleunigen oder Werkstoffe neu denken. Solche Modelle brauchen keine Terabytes an Internettexten, sondern hochwertige, fachlich kuratierte Daten – ein Feld, in dem Europas Stärke liegt.

Denn hier kommen zwei Faktoren zusammen, die sonst selten Hand in Hand gehen: erstens die fragmentierte, aber extrem tiefe Expertise in verschiedenen Domänen – von Maschinenbau bis Biotechnologie. Zweitens die strukturelle Fähigkeit, Daten vertrauensvoll zu aggregieren, zu standardisieren und gemeinsam zu nutzen. Das erfordert Governance-Modelle, technische Standards und rechtliche Absicherungen – allesamt Felder, in denen Deutschland international führend ist. Wer in diese Infrastruktur investiert, schafft die Grundlage für Modelle, die nicht generisch sind, sondern konkret – und damit wirtschaftlich weitaus relevanter.

So gesehen ist es kein Rückzug, sondern eine bewusste Schwerpunktverlagerung. Die Zukunft der KI wird nicht allein in Textbenchmarks entschieden, sondern in der Fähigkeit, echte Probleme zu lösen. Modelle, die medizinische Diagnosen unterstützen, neue Werkstoffe vorschlagen oder autonome Systeme im industriellen Kontext steuern, sind keine akademischen Übungen – sie sind Antworten auf konkrete Herausforderungen unserer Zeit. Und sie brauchen eine andere Art von KI: nicht größer, sondern präziser. Nicht generisch, sondern spezialisiert.

Wer also nach europäischer Souveränität in der KI sucht, sollte nicht nach einem „GPT made in Europe“ rufen, sondern sich fragen: Wo können wir heute mit KI praktische Wirkung entfalten – und wie bauen wir Systeme, die dabei helfen? Die Antwort liegt nicht im Nachbauen, sondern im Neudenken. Die wirklich strategische Entscheidung ist nicht, ob wir mitspielen, sondern welches Spiel wir spielen wollen.

Sie sind einer anderen Meinung? Oder Sie wollen einen Gastbeitrag veröffentlichen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail indem Sie einfach auf diese Mail antworten.

Kreative Arbeit

Canva Creative Operating System als Werkzeug für die Ära der Vorstellungskraft

Problemstellung: In der täglichen Arbeit mit visueller Kommunikation stehen viele Teams und Kreative vor dem Dilemma, zwischen unterschiedlichen Tools wechseln zu müssen – von der Gestaltung über die Datenintegration bis hin zur Veröffentlichung und Analyse. Dieser fragmentierte Workflow kostet Zeit, reduziert die kreative Energie und führt zu Inkonsistenzen im Markenauftritt. Zudem bleiben viele KI-Funktionen in gängigen Tools oberflächlich und generieren nur statische Designs, ohne Kontext oder tiefere Integration.

Lösung: Mit der Einführung des Canva Creative Operating System bringt Canva eine vollständig integrierte Plattform auf den Markt, die Design, KI-gestützte Kreativität und Marketingprozesse in einem nahtlosen Ökosystem vereint. Zentrale Elemente wie das neue Design-AI-Modell, Video 2.0, Canva Forms, der 3D Content Generator und „Ask @Canva“ bieten eine durchdachte Kombination aus Kreativwerkzeugen und intelligenten Automatisierungen. Die KI ist kontextbewusst, markenkonform und tief in alle Arbeitsbereiche eingebunden – von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung.

Anwendungsbeispiele: Mit der neuen Funktion Magic Video lassen sich aus Rohmaterial innerhalb weniger Minuten professionell anmutende Social-Media-Videos erstellen – inklusive Schnitt, Effekten und Templates, ohne externe Software. Marketingteams können mit Canva Grow auf Basis von AI-generierten Varianten direkt Inhalte erstellen, veröffentlichen und deren Erfolg messen. Mit AI-Powered Elements lassen sich fehlende Designbausteine wie Icons oder Hintergründe punktgenau generieren, inklusive 3D-Elementen. Und durch Ask @Canva erhalten Teams direkt im Designprozess Feedback, Optimierungsvorschläge oder visuelle Ergänzungen durch KI – ohne Tool-Wechsel.

Erklärungsansatz: Canva denkt den Designprozess neu: Die KI versteht nicht nur Inhalte, sondern auch visuelle Struktur, Branding-Richtlinien und Nutzerintention. Damit entsteht ein System, das nicht nur Vorschläge macht, sondern als echter Co-Creator agiert. Funktionen wie Style Match oder der Guided Presentation Builder zeigen, wie AI und Mensch gemeinsam gestalten – statt sich gegenseitig zu ersetzen.

Fazit: Das Canva Creative Operating System ist ein bedeutender Schritt hin zu einer neuen Art des Arbeitens – kreativ, integriert, KI-unterstützt. Es bietet einen zentralen Ort für alles, was Teams und Einzelpersonen benötigen, um ihre Ideen schnell, markenkonform und wirkungsvoll zum Leben zu bringen. Ein ideales Beispiel für produktive KI-Nutzung in der Praxis – gerade für Unternehmen, die visuelle Kommunikation skalieren wollen.

Arte Dokumentation

Die Macht Künstlicher Intelligenz

Marshall McLuhan, der kanadische Medienphilosoph, erkannte bereits in den 1960er-Jahren, dass jedes neue Medium nicht nur unsere Kommunikationsweise verändert, sondern unsere gesamte Wahrnehmung der Welt. Seine Aussage „The medium is the message“ beschreibt treffend, wie technologische Entwicklungen tief in unser Denken und Handeln eingreifen – und seine Warnungen klingen heute aktueller denn je.

Die algorithmisch gesteuerte Welt der sozialen Medien hat sich längst von einem Ort des Austauschs zu einem kommerziellen Ökosystem entwickelt, das gezielt unsere Aufmerksamkeit manipuliert. Jugendliche erleben einen drastischen Anstieg von Angstzuständen und Depressionen, während Datenkonzerne ihre persönlichen Profile vermarkten. Dabei wird nicht nur unsere mentale Gesundheit untergraben, sondern auch die Grundlagen der Demokratie gefährdet.

Kritiker vergleichen den Aufstieg der künstlichen Intelligenz mit der Erfindung der Atombombe: ein technologischer Durchbruch mit potenziell katastrophalen Konsequenzen, wenn er unreguliert bleibt. Während einige warnen, dass die Macht über Wissen und Kontrolle in den Händen weniger Unternehmen liegt, fordern andere eine neue globale Ethik – inspiriert von der Luftfahrt oder Pharmazie – zum Schutz des Menschlichen.

McLuhan beschrieb unsere heutige Lage nicht als Vision, sondern als Realität, die er bereits damals beobachtete. Was würde er heute sehen, das wir noch nicht erkennen? Die Antwort darauf liegt in unserem Handeln – oder in unserem Schweigen.

Werben im KI-Briefing

Möchten Sie Ihr Produkt, Ihre Marke oder Dienstleistung gezielt vor führenden deutschsprachigen Entscheidungsträgern platzieren?

Das KI-Briefing erreicht eine exklusive Leserschaft aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft – von C-Level-Führungskräften über politische Akteure bis hin zu Vordenkern und Experten. Kontaktieren Sie uns, um maßgeschneiderte Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.

Und nächste Woche…

... werfen wir einen genaueren Blick auf die zunehmende Marktdominanz großer Tech-Player und was sie für die Innovationslandschaft in Europa bedeutet. Dabei analysieren wir, in welchen Bereichen europäische Startups Chancen haben, sich erfolgreich zu positionieren – sei es durch Spezialisierung, regulatorische Nähe oder gezielte Nischenstrategien. Ein Blick auf Möglichkeiten abseits der Übermacht globaler Konzerne.

Wir freuen uns, dass Sie das KI-Briefing regelmäßig lesen. Falls Sie Vorschläge haben, wie wir es noch wertvoller für Sie machen können, spezifische Themenwünsche haben, zögern Sie nicht, auf diese E-Mail zu antworten. Bis zum nächsten mal mit vielen neuen spannenden Insights.